|

|

| (975 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |

| Zeile 1: |

Zeile 1: |

| | Informationen zu ''[https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Wassertemperatur?period=P7D&filter=%7B%22web_gebiet%22%3A%22Traungebiet%22%7D Wasser- und Lufttemperatur]'' | | Informationen zu ''[https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Wassertemperatur?period=P7D&filter=%7B%22web_gebiet%22%3A%22Traungebiet%22%7D Wasser- und Lufttemperatur]'' |

| | | | |

| − | ==Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Wasser== | + | ==Besonderheiten unseres Attersees== |

| | | | |

| − | ===Das Wasser der Erde=== | + | ===Die türkise Farbe des Attersees=== |

| − | | |

| − | Die Erde besitzt insgesamt 35 Milliarden km³ Wasser und bedeckt damit 71 % der Erdoberfläche – das sind 520 Millionen km².

| |

| − | | |

| − | Davon sind nur 24,3 Millionen km³ (= 0,7 ‰) in Form von Eis (Polareis, Gletscher, Schnee, Permafrost) und 10,5 Millionen km³ als Grundwasser vorhanden. Nur 122.000 km³ sind in Süßwasserseen, Bodenfeuchte, Mooren/Sümpfen und Flüssen enthalten. Die Atmosphäre trägt 12.900 km³ Wasser.

| |

| − | | |

| − | Hieraus lässt sich ermitteln, dass durch das Abschmelzen des Grönlandeises der Weltmeeresspiegel um rd. 6 m ansteigen würde. Unter der Annahme, dass alle Eismassen der Erde abschmelzen würden, stiege der Spiegel des Weltmeers um rd. 47 m an. (Anm.: Da der Meeresspiegel zum Höhepunkt der letzten Eiszeit um 120 m tiefer als heute lag, kann man schließen, dass damals gegenüber heute mehr als drei Mal so viel Wasser als Eis gebunden war.)

| |

| − | | |

| − | ===Dipol-Eigenschaft von Wassermolekülen===

| |

| − | | |

| − | Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom (H<sub>2</sub>O). Da die Wassersstoffatome bei der Elektronenpaarbindung ihre Elektronen an das Sauerstoffatom abgeben, zeigen sie elektrisch eine positive Ladung und das Sauerstoffatom eine doppelte negative Ladung.

| |

| − | | |

| − | Da sich die positiv geladenen Wasserstoffatome seitlich in einem Winkel von 104,5° an das negativ geladene Sauerstoffatom anlagern – und nicht entlang einer geraden Linie – wirkt das Wassermolekül elektrisch als ein Dipol.

| |

| − | | |

| − | [[Datei: Wasserstoffbrücken.png|thumb|340px|Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen]]

| |

| − | | |

| − | ===Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen===

| |

| − | | |

| − | Die Wassermoleküle richten sich nun so aus, dass die Plus- und die Minus-Teilladungen zueinander zeigen und damit die einzelnen Wassermoleküle durch die elektrischen Anziehungskräfte stark aneinander gebunden werden. Jedes elektropositive Wasserstoffatom eines Wassermoleküls versucht, möglichst in der Nähe eines elektronegativen Sauerstoffatoms eines anderen Moleküls zu sein (das sind die sogenannten "Wasserstoffbrücken"; vgl. die obige Abbildung).

| |

| − | | |

| − | Diese Wasserstoffbrückenbildung führt zu Clustern von Wassermolekülen. Je niedriger die Temperatur des Wassers, umso mehr lagern sich die Moleküle aneinander, je höher die Temperatur umso weniger Brücken gibt es.

| |

| − | | |

| − | ===Auswirkungen der Wasserstoffbrücken===

| |

| − | | |

| − | [[Datei: oberflaechenspannung.jpg|thumb|300px|Oberflächenspannung wegen Wasserstoffbrücken]]

| |

| − | | |

| − | Wie der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann, heben sich die elektrischen Anziehungskräfte im Wasserinneren auf. Demgegenüber bildet sich an der Wasseroberfläche eine Schicht, bei der die Wassermoleküle für die (positiv geladenen) Wasserstoffatome keine Kompensation mehr finden und es bildet sich eine durch elektrische Kräfte gebildete Oberflächenspannung.

| |

| − | | |

| − | ===="Glücklicher" Aggregatzustand von Wasser====

| |

| − | | |

| − | Ohne diesen Dipolcharakter und den dadurch hervorgerufenen Wasserstoffbrücken, die die einzelnen Moleküle aneinander binden, wäre Wasser bei normalen Temperaturen keine Flüssigkeit sondern längst verdampft. Wasser hätte seinen '''''Schmelzpunkt bei –100 °C und den Siedepunkt bei –80 °C'''''. Es gäbe kein Leben auf der Erde.

| |

| − | | |

| − | ====Bildung von Wassertropfen und Regen====

| |

| − | | |

| − | Der obigen Grafik ist auch einfach zu entnehmen, dass sich bei ersten gebildeten Tropfen z.B. in einer Wolke an der Oberfläche eine positive elektrische Anziehungskraft der Wasserstoffatome für elektrisch negativ geladene Wasser-Sauerstoffatome in deren Nähe besteht und sich diese Wassermoleküle gerne an bestehende Wassertropfen angliedern - und damit das Wachsen von Regentropfen bewirken. Ohne diese Oberflächenspannung gäbe es keinen Regen, da sich keine größeren Wassertropfen bilden würden, deren Gewicht die Voraussetzung für Regen sind.

| |

| − | | |

| − | ===="Wasserläufer" sinken nicht ein====

| |

| − | | |

| − | [[Datei: Wasserläufer.png|thumb|150px|Oberflächenspannung]]

| |

| − | | |

| − | Wie in der Abbildung zu sehen ist, nutzen „Wasserläufer“ diese Oberflächenspannung, sodass sie über das Wasser laufen können ohne einzusinken. Zusätzlich haben sie Luftpolster an ihren Füßen, die ihnen zusätzlichen Auftrieb verleihen.

| |

| − | | |

| − | ===Dichte-Anomalie des flüssigen Wassers===

| |

| − | | |

| − | [[Datei: dichteanomalie flüssiges Wasser.jpg|thumb|260px| Dichteanomalie des flüssigen Wassers]]

| |

| − |

| |

| − | Nur bei Wasser steigt die Dichte beim Erwärmen von 0°C auf 4°C zunächst etwas an und beginnt erst dann zu sinken. Dieser Umstand ist lebensnotwendig für das Leben in Gewässern, denn das 4°C kalte Wasser sinkt nach unten. Die Gewässer können dadurch im Winter nicht vollständig durchfrieren und die Wassertiere können in der Nähe des Gewässerbodens überleben.

| |

| − | | |

| − | Die Dichteänderung von Wasser nimmt mit steigender Temperatur (vgl. die Grafik) rasch zu: Der Unterschied zwischen 24 und 25 °C ist dabei ungefähr 26-mal so groß, wie jener zwischen 4 und 5 °C. Als Faustregel kann gelten, dass Wasser bei 25 °C um rund 0,5 % leichter ist als bei 4 °C. Bei Seen resultiert daraus die große vertikale Schichtungsstabilität im Sommer.

| |

| − | | |

| − | Gleichzeitig bedeutet dies, dass nur im Frühjahr und im Spätherbst – wenn das (sauerstoffreiche) Oberflächenwasser und das Tiefenwasser gleiche Temperatur und damit gleiche Dichte haben – es zu einer Umwälzung des gesamten Seewassers kommt; nur dadurch wird ermöglicht, dass auch in großer Wassertiefe genügend Sauerstoff für Lebewesen vorhanden ist.

| |

| − | | |

| − | ===Dichte-Anomalie von Eis/Wasser===

| |

| − | | |

| − | Im Allgemeinen hat ein Stoff im festen Zustand eine größere Dichte als im geschmolzenen Zustand: Ein Eisenstück sinkt in einer Eisenschmelze genauso auf den Boden wie eine Kerze in flüssigem Wachs. Eis dagegen schwimmt auf flüssigem Wasser, denn die Dichte von Eis ist mit 0,92 g/cm<sup>3</sup> geringer als die Dichte von flüssigem Wasser (1 g/cm<sup>3</sup>). Eis ist daher bei 0 °C um rund 8,4 % leichter als Wasser. Dies bedingt auch, dass Seen von oben her zufrieren. Diese Anomalie ist darauf zurückzuführen, dass sich beim Gefrieren eine Gitterstruktur mit Hohlräumen bildet. In Form von Eis sind dadurch die Wasser-Teilchen weniger dicht gepackt als im flüssigen Wasser oder, was das gleiche bedeutet, Wasser dehnt sich beim Übergang in Eis um rund ein Elftel aus. Daher auch die Sprengwirkungen von in Rissen und Spalten gefrierendem Wasser.

| |

| − | | |

| − | ===Spezifische Wärme, Schmelzwärme und Verdunstungswärme===

| |

| − | | |

| − | Spezifische Warme ist die Energiemenge, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen. Bei Wasser ist das die Definition einer „Kilokalorie“ (= 4,1868 kJ) für die Erwärmung von 1 kg Wasser von 14,5 auf 15, 5 °C. Die vergleichsweise hohe spezifische Wärme von Wasser bedeutet, dass hohe Wärmemengen gespeichert werden und damit z.B. große Wasserkörper das Klima stark beeinflussen. Zugleich ergibt sich daraus, dass Wasser ein hohes thermisches Puffervermögen gegenüber tages- und/oder jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besitzt.

| |

| − | | |

| − | Demgegenüber hat Eis eine geringere spezifische Wärme von 2,04 kJ/kg um (kaltes) Eis um 1 °C zu erwärmen. Die spezifische Schmelzwärme von Eis beträgt 335 kJ/kg.

| |

| − | | |

| − | Da beim Verdunsten die Wasserstoffbrücken überwunden werden müssen, lässt sich Wasser nur mit sehr hohem Energieaufwand verdunsten: um 1 Liter Wasser zu verdunsten sind 2.257 kJ Energie erforderlich.

| |

| − | | |

| − | ==Jährlich zweimalige Vollzirkulation des Atterseewassers==

| |

| − | | |

| − | Das gesamte Attersee-Wasser durchmischt sich wegen der Tiefe des Attersees zwei Mal pro Jahr (''"Vollzirkuation"'').

| |

| − | | |

| − | Im Sommer gibt es eine scharfe Trennung des warmen Oberflächenwassers gegenüber dem jahresdurchgängig 4 °C kalten Tiefenwasser.

| |

| − | | |

| − | [[Datei: Verdunstung 2.11.23.jpg|thumb|310px| Herbstliche Verdunstung am Attersee am 2.11.2023 bei Wassertemperatur 15 °C und Lufttemperatur 5 ° C]]

| |

| − | | |

| − | Im Herbst gibt der See seine Wärmeenergie vorrangig mittels Verdunstung an die kältere Luft ab. Da die Verdunstungswärme des Wassers sehr hoch ist, kommt diesem Effekt das Hauptgewicht der Wärmeabgabe zu (vgl. die nebenstehende Abbildung).

| |

| − | | |

| − | Im Verlauf des Winters kommt es dann zu einer Angleichung der Temperatur des Oberflächen- und des Tiefenwassers mit ca. 4 °C. Damit wird die '''''erste Zirkulation''''' des Wassers des gesamten Attersees ermöglicht, die durch Wind und Wellen begünstigt wird.

| |

| − | | |

| − | Im Verlauf des Winters kühlt das Oberflächenwasser weiter ab (von 4 °C auf bis zu 0 °C), sodass es wiederum zu einer Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser kommt.

| |

| − | | |

| − | Im Frühjahr kommt es mit der Erwärmung des Oberflächenwassers auf wiederum 4 °C zur gleichen Situation wie im Winter mit gleicher Temperatur von Oberflächen- und Tiefenwasser, sodass es zu einer '''''zweiten Zirkulation''''' des gesamten Atterseewassers kommt.

| |

| − | | |

| − | Diese zweifache Zirkulation des Seewassers bewirkt, dass auch in den kalten Tiefen des Attersees ganzjährig Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt vorhanden ist.

| |

| − | | |

| − | Nur in diesem seit der Eiszeit '''''ganzjährig kalten und sauerstoffreichen Tiefenwasser unseres Attersees''''' konnten unsere eiszeitlichen Fischarten '''''<u>Reinanke</u>''''' und '''''<u>Seesaibling</u>''''' bis heute überleben: diese beiden Fischarten sind seit rd. 12.000 Jahren die einzigen direkten Nachkommen der Fische der Eiszeit in unserem damals erst entstandenen Attersee.

| |

| − | | |

| − | ----

| |

| − | | |

| − | In Seen mit geringer Wassertiefe kommt es zu keiner scharfen Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser, wenn das warme Oberflächenwasser bis zum Grund des Sees reicht. Damit wird dieser Wasserkörper täglich bis zum Grund durchmischt und hat in seiner gesamten Tiefe die gleiche Temperatur. Die Nachkommen der eiszeitlichen Salmoniden in diesen Seen – die '''''<u>Maränen</u>''''' – haben sich offenbar an diese Verhältnisse angepasst.

| |

| − | | |

| − | Da biologische Prozesse bei höheren Temperaturen rascher ablaufen – entsprechend einer Verdopplung je 10 ° Temperaturerhöhung – haben diese ''„<u>Warmwasser-Maränen</u>“'' einen höheren Stoffumsatz und wachsen schneller als die ''„<u>Kaltwasser-Salmoniden</u>“'' des Attersees.

| |

| − | | |

| − | ''[Anm. laut → '''[https://fischereirevier-attersee.at/renkenfischen/ Fischereirevier Attersee:]''' Die Fangtiefe für Attersee-Maränen liegt zw. 10 und 20 m. Tiefeneinstellung im Frühjahr 10–14 m; im Herbst 16–20 m. Im Frühjahr lohnt sich aber auch Flachwasser mit 5 m Wassertiefe.]''

| |

| − | | |

| − | ==Die türkise Farbe des Attersees== | |

| | | | |

| | [[Datei: Buchberg_from_Attersee.jpg|left|thumb|260px| Die milchig-türkise Färbung des Attersees ist eine Folge der biogenen Entkalkung.]] | | [[Datei: Buchberg_from_Attersee.jpg|left|thumb|260px| Die milchig-türkise Färbung des Attersees ist eine Folge der biogenen Entkalkung.]] |

| Zeile 114: |

Zeile 22: |

| | * CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → Ca<sup>2+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + OH<sup>-</sup> (Hydrolyse von Calcit) | | * CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → Ca<sup>2+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + OH<sup>-</sup> (Hydrolyse von Calcit) |

| | | | |

| − | Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohledioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes '''''Kohlendioxid'''''. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus '''''Calciumhydrogencarbonat''''' nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - '''''weißer''''' - Kalkkristalle ausfällt. | + | Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohlendioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes ''Kohlendioxid''. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus ''Calciumhydrogencarbonat'' nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - '''''weißer''''' - Kalkkristalle ausfällt. |

| | | | |

| | Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den '''''milchigen''''' Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die '''''türkise''''' Grundfarbe. | | Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den '''''milchigen''''' Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die '''''türkise''''' Grundfarbe. |

| Zeile 120: |

Zeile 28: |

| | Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als ''Seekreide'' abgelagert. | | Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als ''Seekreide'' abgelagert. |

| | | | |

| − | Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden. | + | Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe (ca. 30 m) die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden. |

| | | | |

| | Literatur: | | Literatur: |

| Zeile 126: |

Zeile 34: |

| | * Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) | | * Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) |

| | * Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0085-0091.pdf Aqua-Schnee im Attersee?]''. Österreichs Fischerei 1996, S. 85–91. (Wasserchemie, Planktonarten, biologische Kalkausfällung) | | * Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0085-0091.pdf Aqua-Schnee im Attersee?]''. Österreichs Fischerei 1996, S. 85–91. (Wasserchemie, Planktonarten, biologische Kalkausfällung) |

| | + | * Schröder 1982, H.: → ''[ https://www.buchfreund.de/de/d/p/97403843/biogene-benthische-entkalkung-als-beitrag-zur Biogene benthische Entkalkung als Beitrag zur Genese limnischer Sedimente. Beisp.: Attersee (Salzkammergut, OÖ)]'' (Preis 16 €) |

| | | | |

| − | ==Arbeiten aus dem Labor Weyregg OFFEN== | + | ===Stehende Wellen am Attersee (und Traunsee)=== |

| | | | |

| − | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]''

| + | [[Datei: Stehende Wellen am Attersee und Traunsee.png|thumb|270px| Stehende Wellen am Attersee und Traunsee Attersee zeigt hier 3 Schwingungen pro Stunde]] |

| | | | |

| − | Limnologische Bibliographie zum Attersee: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_137_ErgBd_0204-0223.pdf 26 Literaturstellen bis 1980]''; viel von Univ. Göttingen.

| + | '''''Stehende Wellen''''' werden durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen hier ein paar besonders schöne Beispiele wiedergegeben werden (s. Abb.). |

| | | | |

| − | Moog , Otto: → ''[https://www.researchgate.net/profile/Otto-Moog/publication/273453202_Attersee/links/5502b17f0cf231de076f49e1/Attersee.pdf Seenreinhaltung - Attersee.]'' (Daten, Limnologie etc.)

| + | Lit.: '''Rosenauer 1932''', Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/JOM_84_0335-0426.pdf Über das Wasser in Oberösterreich.] JBOÖMV Abb. 8. |

| − | | |

| − | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]''

| |

| | | | |

| − | WIKIWAND: → ''https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee''

| + | ===„Blasenwerfen“ eines Sees und Schlechtwettereinbruch?=== |

| | | | |

| − | ----

| + | Findenegg schreibt: "Bei uns in Kärnten gilt es als ein Vorzeichen kommenden Schlechtwetters, wenn der Seespiegel beim Rudern „Blasen wirft“ Es handelt sich bei dieser Erscheinung um Schaumblasen, die im Kielwasser des Bootes zurückbleiben und erst nach einigen Minuten bis zu einer halben Stunde wieder verschwinden. Die Erscheinung wird so gedeutet, daß die im Seewasser zu Millionen lebenden mikroskopisch kleinen Algen, das Phytoplankton, schleimartige Stoffe absondert, die sich unter gewissen Umständen, vor allem bei ruhigem Wasserspiegel, im Oberflächenhäutchen des Sees so stark anreichern, daß dieses die Eigenschaften etwa einer Seifenlösung erhält. Wird beim Rudern oder durch die Bugwellen des Bootes Luft ins Wasser gebracht, so kann diese nicht ohne weiteres wieder aus dem Wasser entweichen, sondern sammelt sich als Blase unter dem zähen Oberflächenhäutchen an, bis dieses wie eine Seifenblase „platzt“. |

| | | | |

| − | '''6 Bände: → ''[https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7054 Arbeiten aus dem Labor Weyregg]'''''

| + | Ich habe einige Jahre hindurch gelegentlich nach Tagen besonders deutlichen Blasenwerfens auf den weiteren Wetterverlauf geachtet und diesen notiert. Es sind im ganzen 21 Fälle. Nur in 4 Fällen folgte in den nächsten 48 Stunden Eintrübung oder Regenwetter. In 5 Fällen folgten noch am selben Tage oder doch innerhalb von 48 Stunden kurze Gewitter, in den übrigen 12 Fällen blieb das Wetter schön, meist sogar viele Tage lang. Daraus kann man wohl den Schluß ziehen, daß das Blasenwerfen mit dem Eintritt schlechter Witterung nichts zu tun hat. Es tritt vielmehr dann auf, wenn sich in der obersten Wasserschichte große Mengen von Planktonalgen ansammeln, was bei Windstille zeitweise der Fall ist. Daß das Blasenwerfen nicht immer, sondern nur periodenweise auftritt, hängt offenbar mit der Menge und Art der jeweils im See vorhandenen Algen zusammen, die im Laufe des Jahres stark wechseln. Daß es sich um keine Reaktion dieser Algen auf eine bestimmte Wetterlage handelt, dürfte aus den mitgeteilten Zahlen hervorgehen." |

| | | | |

| − | Moog 1982, Otto: → [https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=39276 Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.]

| + | Lit.: Findenegg 1954, Ingo: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_7_0036-0037.pdf Blasenwerfen und Schlechtwetter?]'' – Österr. Fischerei – 7:36. |

| | | | |

| − | Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg.

| + | ''['''Anm.:''' Das „Blasenwerfen“ der Seen vor Wetterverschlechterung hängt auch damit zusammen, dass bei <u>sinkendem Luftdruck</u> die im Wasser gelösten Gase ein neues Partialdruck-Gleichgewicht mit den Gasen der Luft anstreben, wodurch das „Ausgasen“ aus dem Seewasser begünstigt wird. Somit hat das „Blasenwerfen“ der Seen doch etwas mit kommendem Schlechtwetter zu tun – vor allem, wenn der Luftdruck <u>sehr rasch</u> sinkt.]'' |

| | | | |

| − | Schindlbauer 1982, Gottfried: → [https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0017-0056.pdf Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung]. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. '''''[<u>Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.</u>]'''''

| + | ==Die Entstehung und Abfolge der '''''vier''''' Atterseen== |

| | | | |

| − | Schindlbauer 1986, Gottfried: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_131a_0089-0105.pdf Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes.]'' JBOÖMV 1986, S. 89–105.

| + | ===Die vier Eiszeiten formen unsere Seenlandschaften=== |

| | | | |

| − | Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)

| + | [[Datei: Gliederung der Eiszeiten.png|thumb|340px|Gliederung der Eiszeiten: Zeiten, Temperaturen, Umfang; unser warmes Holozän beginnt plötzlich vor 11.700 Jahren]] |

| | | | |

| − | ----

| + | Die Bildung und Abfolge unserer Seen richtete sich jeweils nach den aufgetürmten Endmoränenwällen nach den vier Eiszeiten '''''Günz, Mindel, Riß und Würm''''' (vgl. die nebenstehende Abbildung): |

| | | | |

| − | Klima und Wetter: → ''[https://de.weatherspark.com/y/75346/Durchschnittswetter-in-Attersee-%C3%96sterreich-das-ganze-Jahr-%C3%BCber Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee]''

| + | Nach der Günz-Eiszeit bildeten sich vor etwa '''''600.000 Jahren die ersten Seen;''''' nach der Mindel-Eiszeit folgten vor '''''430.000 Jahren die zweiten Seen.''''' |

| | | | |

| | ---- | | ---- |

| | | | |

| − | ==Älteste Vermessung des Attersees SIMONY OFFEN==

| + | '''''Kohl 2001,''''' Hermann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2001_3_0018-0028.pdf Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 1.]'' ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:18-28. (FARBBILD um den ATTERSEE !!!) |

| − | | |

| − | [[Datei: Vertikale Temperaturverteilung Attersee.png|thumb|210px| Vertikale Temperaturverteilung im Atter-, Mond-, Traun-, Hallstättersee]]

| |

| − | | |

| − | Grims 1996, Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0043_0043-0071.pdf Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut.] Staphia Bd. 43, S. 43-71.

| |

| − | | |

| − | Simony 1850, Friedrich: → ''[http://hdl.handle.net/21.11115/0000-000D-6632-8 Die Seen des Salzkammergutes]''. Sitzung vom 10. Mai 1850; Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. (Sprungschicht im Hallstättersee usw.)

| |

| | | | |

| − | Simony, 1879, Friedrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_19_0525-0565.pdf Über Alpenseen]'' Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Bd. 19, Wien 1879; 41 Seiten. (Tiefenmessungen; vertikale Temperaturmessungen usw.) <br /> "Dieselbe Erhebung findet sich in der Nähe von Nussdorf, wo aus dem 100 bis 150 Meter tiefen Seegrunde ein ziemlich umfangreicher Hügel bis gegen 60 Meter unter dem Wasserspiegel sich erhebt."

| + | '''''Kohl 2001.''''' Hermann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2001_4_0026-0035.pdf Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 2.]'' ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:26-35. (BILD Abb. 2: Eisüberformtes Becken des Attersees. Die konkave Umformung der Hänge ist gut auf der rechten Bildseite (Umgebung NUSZDORF) zu erkennen.) (Korrekturen bei den Abb. von TEIL 1) |

| | | | |

| − | Simony hat diese Messungen 1848 durchgeführt (vgl. die Tabelle).

| + | '''''Ibetsberger 2010,''''' H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.) |

| | | | |

| − | Kartographische Kleinarbeit sind einige Tiefenkarten der von ihm ausgelotheten Seen, sie zeichnen sich durch minutiöse Zeichnung der Isobathen aus . Von Atter- und Mondsee liegen nur Pausen vor.

| + | '''''Schadler 1959,''''' Josef (Geologe): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0036-0054.pdf Zur Geologie der Salzkammergutseen]'' – Österreichs Fischerei – 12:36–54. [auch zu Eiszeiten und Seenbildung] |

| | | | |

| − | Müllner (1898), Johann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-ALLGEMEIN_0197_0001-0114.pdf Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun]'' – Monografien Allgemein – 0197:1–114 (Attersee S. 21–25; Nußdorfer Berg im See (60 m); Niederschläge Attersee: S. 102–104).

| + | ===Der vor ~80.000 Jahren riesige Mondsee und der '''''dritte''''' Attersee=== |

| | | | |

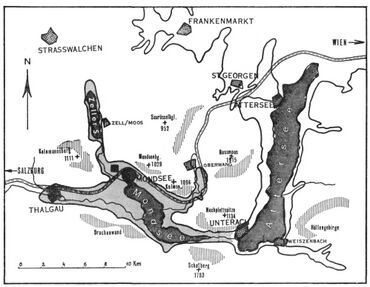

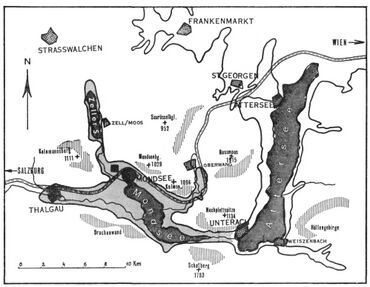

| − | <gallery>

| + | [[Datei: Interglazialer Mondsee.jpeg|thumb|370px| Ausdehnung des interglazialen '''Mondsees''' vor > 80.000 Jahren]] |

| − | Attersee-Längsprofil.png| Attersee - Längsprofil|alt=alt language

| |

| − | Attersee-Querprofile.png| Attersee - Querprofile|alt=alt language

| |

| − | Attersee-See-Ende.png| Attersee - See-Ende|alt=alt language

| |

| − | Zellersee–Attersee.png| Zellersee bis Attersee|alt=alt language

| |

| − | </gallery>

| |

| | | | |

| − | ==Die jüngere Geschichte des Attersees==

| + | '''''Klaus 1975,''''' Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_120a_0315-0344.pdf Das Mondsee-Interglazial, ein neuer Florenfundpunkt der Ostalpen.]'' JBOÖMV 120a; 1975:315–344. |

| | | | |

| − | Ibetsberger 2010, H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.)

| + | Klaus und andere Geologen und Biologen haben anlässlich des Baus der Autobahn um den Mondsee in deren Höhe (rd. 560 m über NN) eindeutige Nachweise eines Sees ('''''Seetone,''''' die von Sanden und Moränengeschieben überlagert waren) vor rd. 80.000 Jahren gefunden. |

| | | | |

| − | Behbehani 1986, Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; Schneider, J.; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria/link/5646e30f08ae451880aabb9d/download Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria)]''. Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. ('''''Historia, Grafiken''''' usw.)

| + | Im Riß-Spätglazial gibt es zu Beginn vor allem Steppen-Vegetation und Nicht-Baum-Pollen. Das Riß/Würm-Interglazial selbst ist zu Beginn durch Kiefern/Birken, dann mit Kiefer/Birke/Ulme, dann Kiefer/Ulme/Esche und in der Folge von Wälder mit überwiegend Fichte, Ulmen, Erlen, Eschen und Eichen geprägt. In Interglazial-Mitte gibt es eine Hasel-Spitze, gefolgt von Eibe, Hainbuche und Tanne zugleich mit Fichte (vgl. das Pollendiagramm in Klaus S. 325) |

| | | | |

| − | S. 235: Grafik Delta: '''''Flysch vs. Moränen''''' !!! UND: ''''' 9.1 WIEDERBEWALDUNG'''''

| + | ---- |

| | | | |

| − | * Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). → ''[https://www.springer.com/journal/10750/how-to-publish-with-us#Fees%20and%20Funding Creative Commons]''

| + | Nach der Riß-Eiszeit bildeten sich die dritten Seen: etwa der heutige Attersee und der damals '''''um 60 m höhere''''' (siehe Klaus 1975) '''''Mondsee''''' – der sich von Oberwang bis zum Zellersee und sogar bis nach Thalgau erstreckte (vgl. die Abbildung). |

| | | | |

| − | Der Attersee ist ein gutes Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs. Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomiten bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen. In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11000 bis 12000 Tonnen pro Jahr. <br /> Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten. Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 1200 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 1200 v. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden.

| + | Es gibt Hypothesen ('''''Ibetsberger 2010'''''), die sich insbesondere auf Kohl (2000:149) beziehen, dass damals (vor ca. 80.000 Jahren) der '''''Mondsee und der Attersee einen gemeinsamen See''''' mit einer Seehöhe von 560 m über NN gebildet hätten. Das war aber nicht möglich, da die Riß-Moräne des Attersees – die heute etwa bei Lenzing liegt – nicht die erforderliche Höhe von zumindest 560 m hatte. Entsprechend den Höhenschichtlinien in '''''DORIS''''' hat diese Moräne eine '''''maximale Höhe von 500 m über NN.''''' Daraus ergibt sich, dass es '''''<u>keinen gemeinsamen See aus Mond- und Attersee</u>''''' geben haben konnte, da ja dann der Mondsee keine Höhe von 560 m hätte haben können. Dies bedeutet wahrscheinlich auch, dass der damals riesige Mondsee ursprünglich nach Norden zur Salzach entwässerte. |

| | | | |

| − | Schneider 1990,J., Röhrs J., Jäger P.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes.]'' In: Tilzer m. (1990): Large Lakes. Ecological Structure and Funktion. Springer Berlin, ISBN 978-3-642-84079-1; p. 316-335. (ATTERSEE letzte 15.000 Jahre)

| + | ===Unser heutiger '''''vierter''''' Attersees=== |

| | | | |

| − | * Within Austrian prealpine lakes the first natural eutrophication can be identified about 6,000 yr B. P.

| + | Die Erniedrigung der Barriere zwischen Mondsee und Attersee muss sich gegen Ende des Riß/Würm-Interglazials oder erst durch den Würm-Gletscher während der letzten Eiszeit durch Abtragen von rd. 60 Höhenmetern Material bei See/Mondsee ereignet haben, mit der sich die '''''vierten (heutigen) Seen Mondsee und Attersee''''' etwa in heutiger Gestalt gebildet haben. |

| | | | |

| − | Schneider 1987, J., Müller, J., & Sturm, M.: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, 7, Wien, 51–78

| + | ==Die sedimentologische Entwicklung des Attersees seit der Eiszeit OFFEN== |

| | | | |

| − | ==Stehende Wellen am Attersee (und Traunsee)==

| + | Der Attersee ist ein Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs. |

| | | | |

| − | [[Datei: Stehende Wellen am Attersee und Traunsee.png|thumb|270px| Stehende Wellen am Attersee und Traunsee]]

| + | Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomit bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen. |

| | | | |

| − | '''Stehende Wellen:''' Wie bekannt, werden sie durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen ein paar besonders schöne Beispiele hier wiedergegeben werden (Abb.).

| + | In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11.000 bis 12.000 Tonnen pro Jahr. |

| | | | |

| − | Lit.: '''Rosenauer 1932''', Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/JOM_84_0335-0426.pdf Über das Wasser in Oberösterreich.] JBOÖMV Abb. 8.

| + | Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten. |

| | | | |

| − | ==Tauchparadies Attersee==

| + | Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 800 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 800 n. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden. |

| | | | |

| − | Hois 2014, Harald, Kapfer Gerald: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0033_0009-0032.pdf Unterwasser - ein fotografischer Streifzug durch Seen, Flüsse und Bäche entlang der Ostalpen.]'' Zs. Denisia Bd. 33:9–32. (phänomenale Unterwasser-Bilder: S. 23–26)

| + | ---- |

| | | | |

| − | Der Attersee gilt als Tauchmekka im Salzkammergut sowie im deutschsprachigen Raum. Der See gilt als das vielfältigste Tauchgewässer Österreichs und zählt zu den besten Süßwasser-Destinationen weltweit. Die Auswahl an Foto-Standorten richtet sich ganz nach den Wünschen der Fotografen: von der Architektur der Unterwasserkuppeln, Anlegestellen (Abb. 26) und Bootshäuser hin bis zu senkrecht abfallenden Steilwänden oder auch zu opulent bewachsenen Abhängen und Uferzonen reicht das Spektrum. Doch damit noch nicht genug: <br /> Schwarmphänomene wie der jährliche Laichzug der bis zu 1 m großen Perlfische (Abb. 27) oder die Millionen an Seelauben (Abb. 28) an den Hinkelsteinen sowie an weiteren Bachmündungen machen den Attersee einzigartig. <br /> Die Infrastruktur des Attersees geht soweit, dass neben den vielen Tauchschulen mittlerweile auch Arbeitstauchunternehmen am See Fuß gefasst haben. Die Ausbildung von Arbeitstauchern (Schweißen, Schremmen, Schneiden, Saugen u. v. m.) steht ebenso am Ausbildungsplan, wie der Umgang mit unterschiedlichen Atemgassen für die Offshore-Taucherei (Abb. 29).

| + | '''''Behbehani, A. R., 1984:''''' Sedimentologische Untersuchungen im südlichen Teil des Attersees (Österr. Kt. 1:25 000, Bl. 64/4 Unterach, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 137 p. |

| | | | |

| − | ==Die Fische des Attersees==

| + | '''''Behbehani 1986,''''' Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; '''Schneider, J.'''; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria/link/5646e30f08ae451880aabb9d/download Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria)]''. Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. ('''''Historia, Grafiken''''' usw.) → S. 235: Grafik Delta: '''''Flysch vs. Moränen''''' !!! UND: ''''' 9.1 WIEDERBEWALDUNG''''' |

| | | | |

| − | ===Die älteste Entwicklung der Fischarten===

| + | * Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). → ''[https://www.springer.com/journal/10750/how-to-publish-with-us#Fees%20and%20Funding Creative Commons]'' |

| | | | |

| − | [[Datei: Evolution der europäischen Fischfauna.png|thumb|200px| Evolution der europäischen Fischfauna in den Erdzeitaltern]]

| + | '''Schneider 1987, J.''', Müller, J., & Sturm, M.: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, 7, Wien, 51–78 |

| | | | |

| − | Gerolf Steiner (1960): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_13_0135-0141.pdf Vierhundertfünfzig Millionen Jahre Fische – Teil 1]'' – Österreichs Fischerei – 13:135–141. (450.000.000 Jahre)

| + | '''Schneider 1990,J.''', Röhrs J., Jäger P.: → [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-84077-7_16 Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes]. In: Tilzer m. (1990): Large Lakes. Ecological Structure and Funktion. Springer Berlin, ISBN 978-3-642-84079-1; p. 316-335. (ATTERSEE letzte 15.000 Jahre) |

| | | | |

| − | Gerolf Steiner (1961): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_14_0008-0015.pdf Vierhundertfünfzig Millionen Jahre Fische – Teil 2]'' – Österreichs Fischerei – 14:8–15. (Tolle Bilder)

| + | * Within Austrian prealpine lakes the first natural eutrophication can be identified about 6,000 yr B. P. The Neolithic and the Roman colonizations had nearly no influence on these large lakes. |

| | | | |

| − | Jäger 2010,P; Häupl M.; Ibetsberger, H.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/28_nacheiszeitliche%20Wiederbesiedlung.pdf Die nacheiszeitliche Wiederbesiedlung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz Nr. 14; 2010:55–90.

| + | ==Älteste Vermessung des Attersees SIMONY OFFEN== |

| | | | |

| − | Friedrich Morton (1961): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_14_0065-0067.pdf Fischfang im Salzkammergut seit viertausend-fünfhundert Jahren!]'' – Österreichs Fischerei – 14:65–67 (Pfahlbauern usw.)

| + | [[Datei: Vertikale Temperaturverteilung Attersee.png|thumb|210px| Vertikale Temperaturverteilung im Atter-, Mond-, Traun-, Hallstättersee]] |

| | | | |

| − | ===Besiedlung des Attersees nach der Eiszeit===

| + | '''''Grims 1996,''''' Franz: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0043_0043-0071.pdf Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut.]'' Staphia Bd. 43, S. 43-71. |

| | | | |

| − | Ibetsberger 2010, H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.)

| + | '''''Simony 1850,''''' Friedrich: → ''[http://hdl.handle.net/21.11115/0000-000D-6632-8 Die Seen des Salzkammergutes]''. Sitzung vom 10. Mai 1850; Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. (Sprungschicht im Hallstättersee usw.) |

| | | | |

| − | Jäger 2010,P; Häupl M.; Ibetsberger, H.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/28_nacheiszeitliche%20Wiederbesiedlung.pdf Die nacheiszeitliche Wiederbesiedlung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz Nr. 14; 2010:55–90. <br />

| + | '''''Simony, 1879,''''' Friedrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_19_0525-0565.pdf Über Alpenseen]'' Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Bd. 19, Wien 1879; 41 Seiten. (Tiefenmessungen; vertikale Temperaturmessungen usw.) <br /> "Dieselbe Erhebung findet sich in der Nähe von Nussdorf, wo aus dem 100 bis 150 Meter tiefen Seegrunde ein ziemlich umfangreicher Hügel bis gegen 60 Meter unter dem Wasserspiegel sich erhebt." |

| − | S. 69: Attersee Klarwasserphase vor ca. 17.000 Jahren: Beginn einer Kaltwasser-Fischbesiedlung in Ager bis Schörfling; in der Folge bis spätestens vor 14.500 Jahren auch im Attersee. Um 10.000 Jahren vor heute gibt es den gemischen Kalt- und Warmwasserfischbestand im Attersee.

| |

| | | | |

| − | ===Die beiden geschützten Fischarten===

| + | Simony hat diese Messungen 1848 durchgeführt (vgl. die Tabelle). |

| | | | |

| − | [[Datei: Perlfisch-Innerschwand.jpg|thumb|210px| Laichzug der Perlfische Seeache aufwärts Ende April–Anfang Mai]]

| + | Kartographische Kleinarbeit sind einige Tiefenkarten der von ihm ausgelotheten Seen, sie zeichnen sich durch minutiöse Zeichnung der Isobathen aus . Von Atter- und Mondsee liegen nur Pausen vor. |

| | | | |

| − | [[Datei: Perlfischpopulation.png|thumb|380px| Individuenzahl, Gewicht Perlfischpopulation: Attersee / Mondsee]] | + | '''''Müllner 1898,''''' Johann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-ALLGEMEIN_0197_0001-0114.pdf Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun]'' – Monografien Allgemein – 0197:1–114 (Attersee S. 21–25; Nußdorfer Berg im See (60 m); Niederschläge Attersee: S. 102–104). |

| | | | |

| − | Schmall 2010, B. & Ratschan, C.: → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/naturschutz_db/Rutilus_meidingeri_Perlfisch_11_01_10.pdf Perlfisch Rutilus meidingeri]''. In: Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich 2010; 43 Seiten. (ganz ausgezeichnete Darstellung!)

| + | <gallery> |

| | + | Attersee-Längsprofil.png| Attersee - Längsprofil|alt=alt language |

| | + | Attersee-Querprofile.png| Attersee - Querprofile|alt=alt language |

| | + | Attersee-See-Ende.png| Attersee - See-Ende|alt=alt language |

| | + | Zellersee–Attersee.png| Zellersee bis Attersee|alt=alt language |

| | + | </gallery> |

| | | | |

| − | Sigliato 2005, Simonetta & Gumpinger, Clemens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2005_3_0003-0009.pdf Der Perlfisch – Eine weltweite zoologische Rarität im Mondsee-Attersee-Gebiet.]'' ÖKO·L 27/3 (2005): S. 3-9. (Reusen; Seelaube; Beifänge)

| + | ==Arbeiten aus dem Labor Weyregg zur Seereinhaltung OFFEN== |

| | | | |

| − | Mayr 2006, St.; Wanzenböck, J.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/258437545_Der_Perlfisch_Rutilus_meidingeri_Heckel_1851_ein_Tiefwasserbewohner_unserer_Seen_Mythos_oder_Wahrheit_-_Seine_Habitatnutzung_und_Nahrungswahl_im_Mondsee Der Perlfisch (Rutilus meidingeri (Heckel, 1851)), ein Tiefwasserbewohner unserer Seen: Mythos oder Wahrheit? - Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee.] Österreichs Fischerei, 2006: 262– 272. 12 Seiten.

| + | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]'' |

| | | | |

| − | Mayr 2007, Stefan; Josef Wanzenböck (2007): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0228-0235.pdf Wachstum, Längen-Gewichts-Beziehung und Konditionsfaktor des Perlfisches (Rutilus meidingeri im Mondsee]'' – Österreichs Fischerei – 60: 228–235.

| + | Limnologische Bibliographie zum Attersee: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_137_ErgBd_0204-0223.pdf 26 Literaturstellen bis 1980]''; viel von Univ. Göttingen. |

| | | | |

| − | Hauer 2014, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0067-0071.pdf Perlfisch, Aitel oder Hasel]''. Österreichs Fischerei 2014, S. 67–71

| + | Moog , Otto: → ''[https://www.researchgate.net/profile/Otto-Moog/publication/273453202_Attersee/links/5502b17f0cf231de076f49e1/Attersee.pdf Seenreinhaltung - Attersee.]'' (Daten, Limnologie etc.) |

| | | | |

| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/fische/perlfisch/ Perlfisch Rutilus meidingeri]'' (Unterscheidung vom Aitel)

| + | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]'' |

| | | | |

| − | Erich Kainz 1997, Hans; Kainz, Erich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0091-0098.pdf Beiträge zur Biologie und Aufzucht des Perlfisches Rutilus frisii meidingeri]'' – Österreichs Fischerei – 50:91–98.

| + | WIKIWAND: → ''https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee'' |

| − | | |

| − | Fuchs 1999, Helmut et al.: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_52_0057-0062.pdf Untersuchung von Perlfischen (Rutilus frisii meidingeri, Heckel) aus dem Wolfgangsee und dem Attersee auf genetische Unterschiede mit molekulargenetischen Markern] – Österreichs Fischerei – 52:57–62.

| |

| − | | |

| − | Siligato 2006, Simoetta et Clemens Gumpinger (2006): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0011-0019.pdf Zur Laichwanderung des Perlfisches (Rutilus meidingeri) in die Seeache zwischen Mondsee und Attersee]'' – Österreichs Fischerei – 59:11–19. (Perlfisch und Seelaube; alle Atterseefische in der Seeache!)

| |

| − | | |

| − | Schrempf 2006, Renate: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0201-0207.pdf Genetische Untersuchungen der österreichischen Perlfisch-Populationen (Rutilus frisii meidingeri) mittels RFLP]'' – Österreichs Fischerei – 59: 201 - 207.

| |

| | | | |

| | ---- | | ---- |

| | | | |

| − | Hauer 1997, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0210.pdf Seelaube, Mairenke, Schiedling (Chalcalburnus chalcoides mento).]'' Österreichs Fischerei 1997, S. 210. (Abbildung)

| + | '''6 Bände: → ''[https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7054 Arbeiten aus dem Labor Weyregg]''''' |

| | | | |

| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/fische/seelaube/ Seelaube (Mairenke, Schiedling) Alburnus mento]'' (Unterscheidung von Laube und Rapfen)

| + | Moog 1982, Otto: → [https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=39276 Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.] |

| | | | |

| − | ===Reinanken – Felchen – Maränen ===

| + | Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg. |

| | | | |

| − | [[Datei: Wolfgang Abel.png|thumb|120px| ]] | + | Schindlbauer 1982, Gottfried: → [https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0017-0056.pdf Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung]. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. '''''[<u>Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.</u>]''''' |

| | | | |

| − | [[Datei: Burgunderblutalgen.png|thumb|190px|Blutalgen: Foto von A. Jagsch]] | + | Schindlbauer 1986, Gottfried: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_131a_0089-0105.pdf Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes.]'' JBOÖMV 1986, S. 89–105. |

| | | | |

| − | [[Datei: Reinanken, Maränen, Felchen.png|thumb|190px|Namen und Verbreitung von Reinanken, Felchen, Maränen]] | + | Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) |

| | | | |

| − | [[Datei: Kröpfling.png|thumb|270px| Coregonus hiemalis Jur. Kilch oder Kröpfling <br /> Riesenbauch wg. geplatzter Schwimmblase]]

| + | ---- |

| | | | |

| − | Wagler 1941, E.:→ ''[https://www.zobodat.at/pdf/VeroeffZSM_001_0003-0062.pdf '''Die Coregonen.'''''] In: Demoll-Maier: Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. S.371-501. ('''''Herkunft, Arten; Attersee''''' usw.)

| + | Klima und Wetter: → ''[https://de.weatherspark.com/y/75346/Durchschnittswetter-in-Attersee-%C3%96sterreich-das-ganze-Jahr-%C3%BCber Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee]'' |

| | | | |

| − | Siebold 1863, Carl Theodor Ernst von: → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863?p=78 Die Süsswasserfische von Mitteleuropa]''. Leipzig 1863:251–279. <br />

| + | ---- |

| − | 1. Renke → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=256 (Coregonus Wartmanni)]'' <br />

| |

| − | 2. Bodenrenke → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=264 (Coreg. Fera)]'' (S. 267 Anm.: konkrete Nachforschungen des Autors 1862 im Salzkammergut wegen der Arten »Rheinankel«, »Kröpfling« und »Riedling«: nur am Attersee werden die aufgeblähten Coregonen »Kröpfling« genannt, an den anderen Seen werden diese kleinen Coregonen »Riedling« genannt. ) <br />

| |

| − | 3. Kilch →'' [https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=267 (Coreg. hiemalis)]'' Kropf-Felchen; Kröpfling (?) <br />

| |

| − | 4. Schnäpel → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=272 (Coreg. Oxyrhynchus)]''; (Meeresfisch, laicht im Süßwasser) <br />

| |

| − | 5. Große Maräne → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen&p=276 (Coreg. Maraena)]'' (Norddeutschland) <br />

| |

| − | 6. Kleine Maräne → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen&p=278 (Coreg Albula)]''

| |

| | | | |

| − | Interview Barbara Ritterbusch Nauwerck (2019): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0116-0118.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''' Teil 1]'' (1905–1997; Berufsfischer und Univ.-Prof. der Botanik und Zoologie an Univ. Hamburg) – Österreichs Fischerei 2019:116–118.

| + | ==Die häufigen Wasservögel am Attersee== |

| | | | |

| − | Interview Barbara Ritterbusch Nauwerck (2019): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0152-0158.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''' Teil 2]'' – Österreichs Fischerei 2019:152–158.

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0124-0125.pdf Höckerschwan]'' – Denisia – 0007:124-125. |

| | | | |

| − | Interview Ritterbusch Nauwerck 2019, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0190-0198.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''', Teil 3]'' Österreichs Fischerei 2019:190–198. <br /> (zum falschen Fischbesatz; zur unzureichenden Entschädigung für den Autobahnbau; zum tragischen Hinscheiden von Einsele; Besatz mit Maränen als Reinanken-Ersatz usw.)

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0218-0219.pdf Lachmöve]'' Denisia – 0007:218-219. |

| | | | |

| − | Interview Ritterbusch Nauwerck 2017, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_70_0305-0316.pdf Die Berufsfischerei am Mondsee im 20. Jahrhundert – Zeitzeugen berichten (Berufsfischer Hans Reichl: '''Blutalgen-Bericht''')]''. Österreichs Fischerei 2017:305–316.

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0110-0111.pdf Haubentaucher]'' – Denisia – 0007:110-111. |

| | | | |

| − | Dollinger 2023, Peter: → ''[https://www.zootier-lexikon.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2872:felchen-maraenen-renken-reinanken-coregonus#taxo Felchenarten in Deutschland, Österreich und der Schweiz]'' (Berner Zoo; vgl. auflistende färbige Grafik)

| + | * Hemsen 1957, Jens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_10_0139-0141.pdf Ist der Haubentaucher ein Fischereischädling?]'' – Österreichs Fischerei – 10:139–141. (sie fressen zu 2/3 größere Weißfische, zu 1/3 kleine Barsche; ein Tier frisst pro Jahr rd. 40 kg) |

| | | | |

| − | Hörnlein 2023, Jens: → ''[https://www.angelstunde.de/renken/ Renken, Felchen oder Maränen, die verschiedenen Arten]''

| + | Schuster 2003, Alexander: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0202-0203.pdf Blässhuhn]'' – Denisia 0007:202–203. |

| | | | |

| − | Einsele 1959, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0055-0087.pdf Das Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Scharfling am Mondsee - Arbeit und Aufgaben.]'' – Österreichs Fischerei – 12_5-6: 55 - 87.

| + | Müller 1979, Günther, Otto Moog (1979): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_22_1_0001-0003.pdf Nahrung und Verteilung des Bläßhuhns am Mondsee.]'' – Egretta 1979:1-3. |

| | | | |

| − | * S. 69 f.: "Die '''''Laichzeit der Renkenvölker in den verschiedenen Salzkammergutseen''''' allein erstreckt sich über eine weite Zeitperiode. Sie beginnt im Hallstätter See und Traunsee in der zweiten Novemberhälfte (beendet ist sie hier um den 10. Dezember), dann laichen die Renken des Mattseegebietes und wenn diese geendet haben, so schickt sich die Kleine Schwebrenke des Attersees an, zu laichen. (Beginn der Laichzeit 18.—25. Dezember.) Ihr folgt um Neujahr die Renke des Wolfgangse;es und kurz darauf diejenige des Mondsees, deren Laichzeit fast den ganzen Januar über andauert. Ganz zum Schluß folgt die Große Schwebrenke des Attersees. Ihre Hauptlaichzeit fällt in den Februar, doch findet man regelmäßig auch in der ersten Märzhälfte laichende Paare."

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0144-0145.pdf Stockente]'', Denisia 0007:144–145. |

| | | | |

| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/informationen/fragen-antworten/allgemeine-fragen-zur-fischerei/wo-finde-ich-informationen-zu-den-aktuellen-schonzeiten/ Schonzeiten: Reinanke oder Maräne]'': 16.10.–31.12.

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0152-0153.pdf Tafelente] Denisia – 0007:152-153. |

| | | | |

| − | Landesfischereiverband Salzburg: → ''[http://www.fischereiverband.at/Schonbestimmungen Schonzeiten Maränen (Coregonus lavaretus) und Renken (Coregonus sp.)]'': 1.11.-31.12.

| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0154-0155.pdf Reiherente] Denisia – 0007:154-155. |

| | | | |

| − | Anm.: Der Fang der '''''Kröpflinge''''' sollte wegen Tierquälerei überhaupt verboten werden: Wenn sie aus ihrer großen Tiefe an die Wasseroberfläche gezogen werden, sterben sie am sogenannten „Barotrauma“, das auch „Trommelsucht“ heißt. Der plötzliche Druckabfall – von 7 1/2 bar auf 1 bar – sorgt dafür, dass ihre Schwimmblase sich aufbläht und platzt. Daher kommt auch ihr Name „Kropf-Felchen“ oder kurz „Kröpfling“ (Fisch mit einem Kropf). Der Kilch des Ammersees muss übrigens zarter gebaut sein, als der Kilch des Bodensees, da bei ersterem der ausgedehnte Bauch, sowie der Fisch aus dem Wasser gehoben wird, gewöhnlich mit einem Knall berstet.

| + | ---- |

| | | | |

| − | ====Zur Maräne und ihre Hybriden mit heimischen Renken====

| + | Aubrecht 1978, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_2_1978_0128-0136.pdf Ergebnisse von drei Wasservogelzählungen am Attersee im Winter 1977]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 2_1978:128-136. |

| | | | |

| − | [[Datei: Maräne.png|thumb|300px| ]] | + | Aubrecht 1979, Gerhard; Gert Michael Steiner: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_3_1979_0253-0261.pdf Wasservögel und Makrophyten am Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3_1979:253-261. |

| | | | |

| − | [[Datei:Renken—Hybriden—Maränen.gif|thumb|300px|Renken—Hybriden—Maränen in Österreichs Seen <br /> Wert auf Ordinate: 1 = heimische Renken; wenn Wert: 0 = Maräne; Werte dazwischen = Hybriden]] | + | Winkler 1984, Hans; Gerhard Aubrecht: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_27_1_0023-0030.pdf Zusammenhänge zwischen überwinternden Wasservögeln und die Beschaffenheit der Uferzone des Attersees]''. – Egretta – 27_1:23-30. |

| | | | |

| − | "Die nicht-einheimische Coregonus maraena Bloch (1779), umgangssprachlicher Name 'Maräne', wurde Anfang der 1950er Jahre in die österreichische Teichwirtschaft eingeführt und werden seither jährlich in vielen österreichischen Seen eingesetzt. Diese Fische stammen aus dem polnischen Miedwie-See (deutsch Madü-See) und wurden Ende des neunzehnten Jahrhunderts in der tschechischen Teichwirtschaft als Zuchtstamm mit hohem wirtschaftlichem Wert etabliert (Šusta, 1898; IUCN, 1997).“

| + | Aubrecht 1979, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_124a_0193-0238.pdf Die Wasservögel des Attersees 1977 und 1978 - Diskussion der Ursachen für die zeitliche und räumliche Verteilung]''. – Jahrbuch OÖMV – 124a:193-238. |

| | | | |

| − | Winkler 2010, Kathrin; Pamminger-Lahnsteiner, B.; Wanzenböck, J.; Weiss, St.: → ''[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2010.04961.x Hybridization and restricted gene flow between native and introduced stocks of Alpine whitefish (Coregonus sp.) across multiple environments.]'' ''[Hybridisierung und Genfluss zw. einheimischen Renken und eingeführten Maränen in unterschiedlichem Umfeld]'' Molecular Ecology Volume 20, Issue 3 p. 456-472.

| + | Aubrecht 1981, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_5_1981_0166-0174.pdf Die Entwicklung des Wasservogelbestandes im Attersee von Winter 78/79 bis Winter 80/81.]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981: 166 - 174. |

| | | | |

| − | Die Anteile der einzelnen Arten Renken, Hybriden und Maränen in den einzelnen Seen sind der nebenstehenden Grafik zu entnehmen. Die Abkürzungen der einzelnen Seen sind nachstehend angeführt. <br /> ACH … Achensee; FUS … '''''Fuschlsee'''''; HAL … Hallstättersee; KLO … Klopeinersee; KOP … Koppentraun; MIL … '''''Millstättersee'''''; MON … '''''Mondsee'''''; NIE … '''''Niedertrumersee'''''; OBE … '''''Obertrumersee'''''; WAL … '''''Waldviertel'''''; WOE … '''''Wörthersee'''''; WOL … Wolfgangsee; ZEL … '''''Zellersee'''''

| + | Aubrecht 1982, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0179-0182.pdf Der Wasservogelbestand des Winterhalbjahres 1981/1982 am Attersee]''. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 179 - 182. |

| | | | |

| − | <u>Schlussfolgerungen:</u> Unsere Untersuchung von acht Mikrosatelliten-Loci, zwei verketteten mtDNA-Segmenten und verschiedenen morphologischen Merkmalen bei Coregonus sp. aus österreichischen Seen gab Aufschluss über das Ausmaß der Hybridisierung und der Einkreuzung zwischen der heimischen und einer eingeführten baltischen Linie sowie über die genetische Struktur der heimischen Populationen. Es gelang uns, diese beiden Hauptlinien und ihre entsprechenden Hybriden zu identifizieren, wenngleich das Muster der Populationsstruktur von See zu See sehr unterschiedlich war. Wir konnten unterschiedliche Grade der Hybridisierung und Einkreuzung feststellen und vermuten bei den unterschiedlichen Ergebnissen der Einkreuzung '''''historische Umweltzerstörung''''' sowie andere ökologische Faktoren wie '''''un-/gleichzeitige Laichzeiten'''''. Die Identifizierung der einheimischen Populationen und des Ausmaßes der genetischen Auswirkungen der Einführung fremder Bestände ist für wirksame Schutz- und Bewirtschaftungsstrategien in der Region unerlässlich. Wir fordern die Verantwortlichen nachdrücklich auf, die verbleibenden einheimischen Genpools vor einer weiteren Verbreitung nicht-einheimischer Linien zu schützen.

| + | ==Die Wasserpflanzen des Attersees== |

| | | | |

| − | ====Weitere Untersuchungen====

| + | [[Datei: Attersee Unter Wasser.jpg|thumb|180px|]] |

| | | | |

| − | * Pamminger-Lahnsteiner 2009, B; Weiss, S.; Winkler, K.; Wanzenböck, J.: → ''[https://www.uibk.ac.at/limno/files/pdf/pamminger-lahnsteiner2009_article_compositionofnativeandintroduc.pdf Composition of '''native and introduced mtDNA lineages in Coregonus sp.''' in two Austrian lakes: evidence for spatio-temporal segregation of larvae?]'' Hydrobiologia (2009) 632:167–175. [Maräne – baltische Herkunft; Traunsee, Hallstättersee]

| + | OÖ Landesregierung: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GWS-Ber_79_0001-0192.pdf '''<u>Phytoplankton</u>''' im Attersee 2013]''. Attersee S. 10–39. |

| | | | |

| − | * Pamminger-Lahnsteiner 2010, Barbara et al.: → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_63_0300-0311.pdf Verschwinden unsere heimischen Reinanken im Mondsee durch den Besatz mit Maränen?]''''' Österreichs Fischerei, 2010:300–311.

| + | Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0685_0001-0038.pdf '''<u>Makrophyten</u>'''kartierung Attersee – Bewertung nach WRRL]''. OÖ Landesregierung 2010, 38 Seiten. |

| − | ** Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Besatz mit Maränen nicht zum Verschwinden der ursprünglich vorkommenden (autochthonen) Reinanken geführt hat. Es existieren beide Gruppen im See nebeneinander, und der Genfluss zwischen diesen Gruppen ist deutlich eingeschränkt. Es ist (zumindest bis heute) zu keiner völligen Vermischung dieser beiden Formen gekommen. Andererseits deuten die Ergebnisse auf das Vorhandensein von Mischlingen (Hybride) hin. Daher raten die Autoren dem Fischereimanagement des Mondsees, den Schutz bzw. die Stärkung des natürlichen Reinankenbestandes zu forcieren. Der Laichfischfang im Jänner sollte in größerem Umfang durchgeführt werden und jener auf die Maräne hintangehalten werden

| |

| | | | |

| − | * Ritterbusch-Nauwerck 2005, B. & F. Lahnsteiner: → ''Effects of stocking on morphological and meristic characteristics on native coregonid populations in four Austrian lakes''. Zeitschrift für Fischkunde 7(2): 101–111. | + | * '''''Makrophyten''''' sind Gewächse, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Diese umfassen die höheren Wasserpflanzen und die Armleuchteralgen. Zu den Wasserpflanzen werden nur die aquatischen Makrophyten, also die untergetaucht lebenden gezählt. |

| | | | |

| − | * Lusk 2010, Stanislav; Lusková, Vera; Hanel Lubomir: → [https://bioone.org/journals/folia-zoologica/volume-59/issue-1/fozo.v59.i1.a9.2010/Alien-fish-species-in-the-Czech-Republic-and-their-impact/10.25225/fozo.v59.i1.a9.2010.full Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna.] Folia Zoologica, Volume 59, Issue 1; p. 57–72. | + | * Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0683_0001-0123.pdf Makrophytenkartierung Attersee.]'' OÖ Landesregierung 2010, 124 Seiten. (Die Wasserpflanzen des Attersees; alle Orte) |

| − | ** "In der Tschechischen Republik fand eine umfangreiche Hybridisierung zwischen Coregonus maraena und Coregonus peled statt, was zu einer deutlich verringerten Fitness der Hybriden führte, verbunden mit einer hohen Sterblichkeitsrate sowohl bei den Jungtieren als auch bei den ausgewachsenen Tieren."

| |

| | | | |

| − | * U.S. Fish & Wildlife Service: → ''[https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/Ecological-Risk-Screening-Summary-Maraena-Whitefish_0.pdf Maraena Whitefish (Coregonus maraena); 14 p.]'', In: U.S. Fish & Wildlife Service 2021: Overall Risk Assessment Category: '''''Uncertain.'''''

| + | Jersabek 2021, Christian: → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Phytoplankton-Bericht%20O%C3%96%20GZ%C3%9CV%202020.pdf Ökologischer Zustand der Seen im Land OÖ]''; 198 Seiten. (Attersee-Phytoplankton; vorkommende Arten; Anzahl; OFFEN: Bilder) |

| | | | |

| − | * Eschmeyer´s Catalog of Fishes: → ''[https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Search for „Maraena“]''; 6. November 2023. [Älteste Meldungen]

| + | Findenegg 1959, Ingo: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0032-0035.pdf Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen]'' – Österreichs Fischerei – 12:32–35 |

| | | | |

| − | ====Große Unterschiede zwischen Renken und den Maränen==== | + | ==Schifffahrt am Attersee OFFEN== |

| | | | |

| − | [[Datei: Morphometrische Renkeneigenschaften.png|thumb|340px| Morphometrische Unterschiede zw. Renken und Maränen]]

| + | ==Segelparadies Attersee OFFEN== |

| | | | |

| − | "Von allen Völkern der österreichischen Alpenseen laicht die Traunseer Reinanke am frühesten: Beginn zweite Novemberhälfte. Ihr folgt die Reinanke des Hallstättersees, mit der sie in anatomischer und biologischer Beziehung weitgehend übereinstimmt. An das Reinankenvolk des Traunsees schließen sich die im Gebiet der Trumerseen lebenden Renken an. Um den 20. Dezember herum beginnt dann die Laichzeit der Kleinen Schwebrenke des Attersees und mit der Jahreswende diejenige der Großen Schwebrenke des Mondsees und des Wolfgangsees. Der Mondsee gehört zu den Seen, die verhältnismäßig häufig zufrieren. In strengeren Wintern jedenfalls passiert es nicht selten, daß der See zufriert, während die Laichzeit in vollem Gange ist; das gleiche gilt für den Wolfgangsee. <br />

| + | ==Tauchparadies Attersee== |

| − | Die Große Schwebrenke des Attersees hingegen beginnt erst in der zweiten Jännerhälfte mit der Fortpflanzung. Während in der Regel die Fortpflanzungszeit bei den einzelnen Renkenvölkern zwei bis drei Wochen dauert, zieht sie sich bei der Großen Schwebrenke des Attersees, der selten zufriert, bis in den März hinein. Die Große Schwebrenke des Attersees ist der am spätesten laichende Schlag. Insgesamt dauert somit die Laichzeit der Reinankenvölker der österreichischen Alpenseen von Mitte November bis Mitte März." <br /> ('''''Einsele 1955''''', W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_8_0031-0032.pdf Einige Beobachtungen während der Laichzeit der Reinanken (Renken) in österreichischen Seen]''. Österreichs Fischerei 8, 3/4: 31–32.)

| |

| | | | |

| − | ===(Ober-) Österreichs Fischfauna===

| + | Hois 2014, Harald, Kapfer Gerald: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0033_0009-0032.pdf Unterwasser - ein fotografischer Streifzug durch Seen, Flüsse und Bäche entlang der Ostalpen.]'' Zs. Denisia Bd. 33:9–32. (schöne Unterwasser-Bilder) |

| | | | |

| − | Siebold 1863, Carl Theodor Ernst von (1804 - 1885; Professor für Zoologie an Univ. Erlangen): → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863?p=78 Die Süsswasserfische von Mitteleuropa]''. Leipzig, 1863; 448 Seiten.

| + | Der Attersee gilt als Tauchmekka im Salzkammergut sowie im deutschsprachigen Raum. Der See gilt als das vielfältigste Tauchgewässer Österreichs und zählt zu den besten Süßwasser-Destinationen weltweit. Die Auswahl an Foto-Standorten richtet sich ganz nach den Wünschen der Fotografen: von der Architektur der Unterwasserkuppeln, Anlegestellen und Bootshäuser hin bis zu senkrecht abfallenden Steilwänden oder auch zu opulent bewachsenen Abhängen und Uferzonen reicht das Spektrum. Doch damit noch nicht genug: Schwarmphänomene wie der jährliche Laichzug der bis zu 1 m großen Perlfische (Abb. 27) oder die Millionen an Seelauben (Abb. 28) an den Hinkelsteinen sowie an weiteren Bachmündungen machen den Attersee einzigartig. |

| | | | |

| − | Spindler 1996, Thomas: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0246-0261.pdf Zur Kenntnis des Fischartenspektrums Österreichs]'' – Österreichs Fischerei – 49:246–261. (ausgezeichneter Überblick zu Herkunft und Verbreitung aller ursprünglichen und heutigen Fischarten)

| + | ==Wasser und dessen außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften== |

| | | | |

| − | OÖ Landesfischereiverband: → ''[https://www.lfvooe.at/fischarten/ Heimische Fischarten.]'' (je Fisch: Abbildung; wesentliche Merkmale; Lebensräume; Nahrung; Größe)

| + | ===Das Wasser der Erde=== |

| | | | |

| − | Jungwirth 2002, Günther (BOKU Wien): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/nat-land_2002_1-2_0014-0026.pdf Österreichs Fischfauna]''. Natur und Land 2002:14–26. (HQ: Besatz; Biologie; Gefährdung; See-Arten)

| + | Die Erde besitzt insgesamt 35 Milliarden km³ Wasser und bedeckt damit 71 % der Erdoberfläche – das sind 520 Millionen km². |

| | | | |

| − | Mikschi 2007, Ernst; Wolfram, Georg: ''[https://www.dws-hydro-oekologie.at/wp-content/uploads/wolfram_mikschi_2007_rotelistefische.pdf Rote Liste der Fische (Pisces) Österreichs.]'' BMLFUW 2007. 138 Seiten. (detaillierte Darstellungen zu: Seesaibling (S. 67); Bachforelle / Seeforelle (S. 68); Attersee-Rainanke / Kröpfling (S. 71–77); sowie Bewertung der Gefährdung aller österr. Fische)

| + | Davon gibt es nur 24,3 Millionen km³ (= 0,7 ‰) in Form von Eis (Polareis, Gletscher, Schnee, Permafrost) und 10,5 Millionen km³ als Grundwasser. Nur 122.000 km³ sind in Süßwasserseen, Bodenfeuchte, Mooren/Sümpfen und Flüssen enthalten. Die Atmosphäre trägt 12.900 km³ Wasser. |

| | | | |

| − | Spindler 1997, Thomas: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/UBA_M-087_0001-0141.pdf Fischfauna in Österreich. Ökologie - Gefährdung - Bioindikation - Fischerei - Gesetzgebung.]'' – Publikationen des UBA, Wien – M-087:1-141. Anhang – '''''Phototeil''''' S. 142–151: 74 BILDER; Lebensräume S. 151–157.

| + | Es lässt sich ermitteln, dass durch das Abschmelzen des Grönlandeises der Weltmeeresspiegel um rd. 6 m ansteigen würde. Unter der Annahme, dass alle Eismassen der Erde abschmelzen würden, stiege der Spiegel des Weltmeers um rd. 47 m an. (Anm.: Da der Meeresspiegel zum Höhepunkt der letzten Eiszeit um 120 m tiefer als heute lag, kann man schließen, dass damals gegenüber heute mehr als drei Mal so viel Wasser als Eis gebunden war.) |

| | | | |

| − | Lahnsteiner 2003, Franz; Albert Jagsch, Paul Jäger (2003): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0298-0306.pdf Unterschiede im '''Phänotyp von Bachforellen und Seeforellen''' aus rezenten Wildpopulationen, aus Wildpopulationen des 19. Jahrhunderts und aus Zuchten]'' – Österreichs Fischerei – 56:298–306.

| + | ===Dipol-Eigenschaft von Wassermolekülen=== |

| | | | |

| − | Kolowrat-Krakowsky 1976, Christoph: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_29_0083-0085.pdf Ist die echte Bachforelle in unseren Gewässern langsam zum Aussterben verurteilt?]'' – Österreichs Fischerei – 29:83–85.

| + | Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom (H<sub>2</sub>O). Da die Wassersstoffatome bei der Elektronenpaarbindung ihre Elektronen an das Sauerstoffatom abgeben, zeigen sie elektrisch eine positive Ladung und das Sauerstoffatom eine doppelte negative Ladung. |

| | | | |

| − | Schwomma 1989, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0087-0096.pdf Der Einfluß des Mindestmaßes der Bachforelle auf Bestand und Angelertrag]'' – Österreichs Fischerei – 42:87–96.

| + | Da sich die positiv geladenen Wasserstoffatome seitlich in einem Winkel von 104,5° an das negativ geladene Sauerstoffatom anlagern – und nicht entlang einer geraden Linie – wirkt das Wassermolekül elektrisch als ein Dipol. |

| | | | |

| − | Honsig-Erlenburg 2005, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0286-0289.pdf Zum Einfluss der Regenbogenforelle und des Bachsaiblings auf Bachforellenpopulationen]'' – Österreichs Fischerei – 58:286–289.

| + | ===Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen=== |

| | | | |

| − | Johannes Hager (2008): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_61_0130-0142.pdf Der heimische Seesaibling in der Speisefischzucht: Probleme - Lösungsansätze - erste Ergebnisse]'' – Österreichs Fischerei – 61:130–142.

| + | [[Datei: Wasserstoffbrücken.png|thumb|340px|Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen]] |

| | | | |

| − | Kainz 2010, Erich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_63_0031-0034.pdf Zum Vorkommen einiger mehr oder weniger stark bedrohter Fischarten in Österreich. '''Elritze''' (Phoxinus phoxinus)]'' – Österreichs Fischerei – 63:31–34.

| + | Die Wassermoleküle richten sich nun so aus, dass die Plus- und die Minus-Teilladungen zueinander zeigen und damit die einzelnen Wassermoleküle durch die elektrischen Anziehungskräfte stark aneinander gebunden werden. Jedes elektropositive Wasserstoffatom eines Wassermoleküls versucht, möglichst in der Nähe eines elektronegativen Sauerstoffatoms eines anderen Moleküls zu sein (das sind die sogenannten "Wasserstoffbrücken"; vgl. die obige Abbildung). |

| | | | |

| − | Hauer 1997, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0174.pdf Elritze bzw. Pfrille Gefährdungsstatus: (A.4) gebietsweise potentiell gefährdet]'' – Österreichs Fischerei – 50:174.

| + | Diese Wasserstoffbrückenbildung führt zu Clustern von Wassermolekülen. Je niedriger die Temperatur des Wassers, umso mehr lagern sich die Moleküle aneinander, je höher die Temperatur umso weniger Brücken gibt es. |

| | | | |

| − | Hochleithner 1989, Martin: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0015-0021.pdf Die Situation der Seeforelle (Salmo trutta f lacustris L.) in österreichischen Seen]'' – Österreichs Fischerei – 42:15–21. (Attersee; Besatz mit reinen heimischen Seeforellen)

| + | ===Auswirkungen der Wasserstoffbrücken=== |

| | | | |

| − | Petz-Glechner 2007, Regina; Wolfgang Petz, Stefan Achleitner: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0052-0062.pdf Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen]'' – Österreichs Fischerei – 60:52–62. (Attersee – Ager, Mondsee –Seeache, Irrsee – Zeller Ache, Wolfgangsee – Ischl, Traunsee – Traun, Wallersee – Fischach, Trumer Seen – Mattig, Fuschlsee – Fuschler Ache; Starnberger See – Würm, Chiemsee – Alz, Ammersee – Amper)

| + | [[Datei: oberflaechenspannung.jpg|thumb|300px|Oberflächenspannung wegen Wasserstoffbrücken]] |

| | | | |

| − | ===Interessantes===

| + | Wie der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann, heben sich die elektrischen Anziehungskräfte im Wasserinneren auf. Demgegenüber bildet sich an der Wasseroberfläche eine Schicht, bei der die Wassermoleküle für die (positiv geladenen) Wasserstoffatome keine Kompensation mehr finden und es bildet sich eine durch elektrische Kräfte gebildete Oberflächenspannung. |

| | | | |