Die Kultur der Mondsee/AtterseePfahlbauten

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Besiedlung von Mond- und Attersee anhand von 14C-Daten (erstes Zeit-Schema)

- 2 Nacheiszeitliche Pflanzen und Wälder an Attersee und Mondsee bis zur Pfahlbauernzeit

- 2.1 Das Pollendiagramm vom Gerlhamer Moor (bei Seewalchen; 515 m.ü.A.; 2019)

- 2.2 Das Pollendiagramm von Weyregg II (Attersee; 469 m.ü.A.)

- 2.3 Das Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (625 m.ü.A.; 150 m über Attersee)

- 2.4 Das Pollendiagramm vom Egelsee-Moor (Land Salzburg; 700 m.ü.A,; 2016)

- 2.5 Die verwendeten Baumarten in den Pfahlbaustationen Attersee, Misling und See

- 2.6 Weiterführende Literatur zur Waldentwicklung

- 3 Sammlungen

Die Besiedlung von Mond- und Attersee anhand von 14C-Daten (erstes Zeit-Schema)

Abfolge der Besiedlung der Pfahlbau-Stationen an Mond- und Attersee

Die nebenstehende Grafik ist ein erster Entwurf und ist noch deutlich verbesserungsfähig.

Eine Hoffnung sind Radiokarbondaten von tieferen Schichten bekannter Grabungen, aber auch Sondierungen von bisher unberührten Stationen wie z.B. in Nußdorf. Von besonderem Interesse sind hier Aufham I + II, Litzlberg-Süd und die großflächigen Stationen Litzlberg-Nord I + II + III sowie jene von Seewalchen II + III.

So ist bekannt, dass es in den Stationen Weyregg I + II und in Nußdorf zwei Kulturschichten gibt. Da es zwischen den beiden Kulturschichten von Weyregg I + II die Ablagerung von Seekreide gibt, hat es zwangsweise auch in den anderen Stationen eine länger dauernde Unterbrechung auf den Strandplatten gegeben.

Von See/Mondsee gibt es sogar eine graphische Darstellung von J. Offenberger über eine stratigraphische zweite Kulturschicht (von der E. Ruttkay 2004 beklagt, dass diese noch nicht ausgewertet worden ist). Die Unterbrechung der Besiedlung von See/Mondsee kann unabhängig vom Attersee erfolgt sein, hat aber bereits vor dem Ende der Station See und für längere Dauer stattgefunden.

Einen wesentlichen Einschnitt in die Erfolgsgeschichte der Arsenkupfer-Kultur vom Mond- und Attersee hat sicher das Versiegen der Versorgung mit Arsenkupfermetall dargestellt. Ob die Siedlungsunterbrechung am Attersee mit dem Ende der Mondseer Siedlungen See und Scharfling zusammenfällt ist von besonderem Interesse.

Das vor allem hinsichtlich der späteren Stationen Mooswinkel und jener vom Attersee. Die Besiedlung des Attersees nach der Kupfer-Krise läutet ein – gänzlich anderes – zweites, neues Pfahlbauern-Kapitel am Attersee ein mit anderer Subsistenzwirtschaft und vielleicht auch adaptiertem Agrarpaket.

[Anm.: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es mehrmals kurzzeitige Siedlungsunterbrechungen mit erhöhtem Wasserstand gegeben hat. Falls nämlich die Strandplatten durch z. B. Eschenanflug immer mehr baumbestanden wurden, hätte eine bewusste Überschwemmung zum Absterben der Bäume geführt, die dann mit Brand gerodet werden konnten. Ein bewusstes Unter-Wasser-Setzen der Strandplatten müsste über mehrere Monate in der Vegetationsperiode erfolgt sein.]

Gesamtliste der 117 Radiokarbon-Daten aller Stationen (Stand 2019)

→ Gesamtliste der 117 Radiokarbon-Daten Stand Ende 2019

Fünfzehn Stationen haben eine Datierung; acht Stationen hatten 2019 noch keine Datierung (Aufham I + II. Litzlberg Nord I + II + III, Misling I, Seewalchen II + III).

Eine grobe Abschätzung der Besiedlung der Stationen unter Berücksichtigung der verfügbaren Kalibrierungsdaten ergibt das folgende, erste Bild:

- Scharfling: 3.900–3.300 BC; See/Mondsee: 3.800–3.400 BC; Mooswinkel: 3.500–2.700 BC

- Kammer I: 3.900–3.400 BC; Kammer II: 3.400–2.900 BC; Kammerl: 3.800–3.600 BC; Seewalchen I: 3.700–3.400 BC; Seewalchen II + III: offen; Litzlberg-Süd: (?) um 3.600 BC; Litzlberg-Nord I + II + III: offen

- Abtsdorf II: 3.600–3.100 BC; Abtsdorf III: 3.650–3.300 BC; Attersee: 3.700–3.300 BC; Aufham I+II: offen

- Misling I: offen; Misling II: 3.700–3.100 BC; 3.300–2.900 BC; Weyregg I: 3.600–3.100 BC; Weyregg II: 3.900–3.300 BC; Nußdorf: 3.300–2.700 BC ((es gibt weitere ältere Kulturschicht)

- Abtsdorf I: 1780–1610 BC

Zeitliche Sortierung und Analyse der Daten der einzelnen Radiokarbonlabore

Anmerkung: Besonders auffällige Daten in den beigefügten Tabellen sind jeweils fett hervorgehoben.

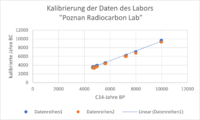

In den nebenstehenden Grafiken sind über den 14C-Daten der Labore „Beta Analytic“ und „Poznan Radiocarbon Lab“ auf der Abszisse die zugehörigen Grenzen von deren Kalibrierung auf der Ordinate aufgetragen.

Wie man an den Regressionen der Daten dieser Labore erkennt, entspricht ein 14C-Alter von 10.000 Jahren vor heute (BP) ziemlich gut 10.000 Jahren v. Chr. (BC). Damit ist das Radiokarbonalter um ca. 2.000 Jahre zu gering. Dieser Unterschied reduziert sich bei einem 14C-Alter von 5.000 Jahren auf etwa die Hälfte, also rd. 1.000 Jahre.

Labor → Vienna Radium-Institut und VERA (14 Stationen)

Die VRI-Standardabweichung Ϭ beträgt 90–130 Jahre und bedingt dadurch bei der Kalibrierung besonders große Schwankungsbereiche. Der einzige VERA-Wert hat ein Ϭ von nur mehr 40 Jahren.

Labore → Bern und ETHZ (Weyregg und Scharfling)

Weyregg II (Qu.: Ries 2018, Table 32): 6 Daten. Bei Kalibrierung passt Ϭ-Eingabe zweimal nicht. Das stratigraphische Alter passt teilweise nicht mit dem Radiokarbonalter zusammen. ETH-Werte von Scharfling nach Dworsky und Reitmair.

Labor → Beta Analytic (USA; neuere Daten, 7 Stationen)

Alle Radiokarbondaten haben die gleiche Standardabweichung von nur ± 30 Jahren (z.B. Altholz 7120 ± 30 BP; „Liegendes Holz“ 3860 ± 30 BP)

Enthalten sind Daten zu: Abtsdorf I (7 Daten), Abtsdorf III (1 Datum), Litzlberg-Süd (3 Daten), Seewalchen I (5 Daten), Weyregg II (6 Daten), Mooswinkel (2 Daten), See/Mondsee (7 Daten)

Labor → Poznan Radiocarbon Laboratory (Polen; Seewalchen I, Weyregg II)

Poznan hat Schwankungsbreiten von nur ± 30–40 Jahren, trotzdem aber größere Schwankungen in der Kalibrierung. Bei den Kalibrierungs-Spannen zeigen sich häufig recht unklare Sprünge.

Von diesem Labor wurden 19 Proben aus der Station Seewalchen I datiert und 24 aus der Station Weyregg II.

Die 1. Mond-/Attersee-Arsenkupfer-Periode und die 2. reine Attersee-Pfahlbau-Periode

Die erste Arsenkupfer-Periode beginnt mit der bewussten Schaffung einer Metallkultur mit dem Zentrum See/M durch professionelle Metallurgen und Schweizer Kanal-Pfahlbauern sowie Getreidebauern und Viehzüchtern.

Nach dem Versiegen der Versorgung mit Arsenkupfermetall ging dieses Kapitel zu Ende und es wurde wohl ein neues Kapitel – nun am Attersee – aufgeschlagen. Die Stationen See und Scharfling am Mondsee wurden nicht mehr weitergeführt. Als einzige Station blieb (wurde eingerichtet) Mooswinkel. Um relevante Fragen zu dieser Station klären zu können, sind die entsprechenden Studien abzuwarten. (Falls in der Station Mooswinkel tatsächlich Koprolithen gefunden wurden, stand auch diese Station auf dem Trockenen.

[Anm.: Es wäre durchaus möglich, dass die Vorabsenkung des Mondsees nun tiefer gelegt wurde, um den Attersee vor jeglichem Hochwasser zu schützen. Dann stünde auch die Station Mooswinkel auf dem Trockenen.]

Die (zweite) reine Pfahlbau-Periode am Attersee ist mit den vielen Pfahlbaustationen der Schweiz direkt vergleichbar. Diese zweite Periode stellt das eigentliche Attersee-„Faszinosum“ dar, da die ökonomischen Vorteile der „Metallzeit“ weggefallen waren und die Siedlungen trotzdem weiterhin betrieben wurden. Die klimatischen Bedingungen (Temperatur, Niederschläge) waren ja weiterhin nicht besonders einladend. Eine Abwanderung in günstigere Gebiete wäre einfach möglich gewesen. Offenbar hatte sich am Attersee eine Kultur der „Seebewirtschaftung“ herausgebildet, mit der ein gutes Auskommen zu finden war – auch ohne die ökonomischen Überschüsse der Arsenkupfer-Metallzeit.

Die Zweiteilungen der Kulturen an Mondsee und Attersee

Offenberger gibt für die Station See/Mondsee in seiner Arbeit „Zitat OFFEN“ eine detaillierte graphische Darstellung von zwei klar voneinander getrennten Kulturschichten.

Ebenso gibt Offenberger eine graphische Darstellung zweier voneinander getrennten Kulturschichten in der Station Weyregg I-Landungssteg. (Offenberger J.; Ruttkay E. et al.: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I am Attersee.).

Die aktuellen Untersuchungen zu Weyregg II haben ebenfalls zwei voneinander getrennte Kulturschichten gezeigt, ebenso neueste Bohrproben in der Station Nußdorf. Auch Aufham zeigt zwei Kulturschichten.

Es ist offensichtlich, dass Pegel-Hochstände am gesamten See gleichzeitig auftreten, was ja auch am Bielersee offensichtlich ist (vgl. Suter).

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang natürlich die zeitliche Eingrenzung dieser Gegebenheit und deren Dauer, die aber bisher nicht konkret bekannt ist.

Nacheiszeitliche Pflanzen und Wälder an Attersee und Mondsee bis zur Pfahlbauernzeit

Dietre 2019, B. (in Vorbereitung); Heckenblaikner, B.; Kofler, W.; Huang, J.; Daxer, C. Strasser, M. Längauer, J.; Kowarik, K.; Taylor, T.; Haas, J. N.: Neolithic agro-forestry systems in the Alpine forelands of Upper Austria: palynology and secondary forest succession cycles during the Mondsee culture period (4000–3000 BC). [lt. Lit.-Verzeichnis M. Sehrt 2019; mit zeitlicher Diagramm-Auflösung von nur 10 Jahren]

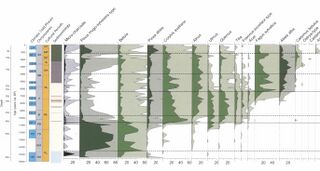

Reihenfolge der botanischen Pflanzennamen im nebenstehenden Pollendiagramm: Pinus mugo-sylvestris = Zwerg-Bergkiefer (Latsche); Betula = Birke; Picea abies = Fichte; Corylus avellana = Haselnuss; Alnus = Erle; Ulmus = Ulme; Quercus =Eiche; Tilia = Linde; Fraxinus excelsior = Esche; Acer = Ahorn; Fagus sylvatica = Rotbuche; Abies alba = Weißtanne; Carpinus betulus = Hainbuche

Nach der letzten Eiszeit (vgl. Melissa Sehrt unten) bildete sich bei Gerlham in einem "Geviert" innerhalb zweier Randhügel und zwei hintereinander aufgeschütteten Moränenwällen des Atterseegletschers der Gerlhamer See.

Spätestens vor 18.000 Jahren – also 16.000 Jahre v. Chr. war der See eisfrei.

Die Verlandung des ehemaligen Gerlhamer Sees – nach einem Bestand von 13.000 Jahren – zu einem Torfmoor erfolgte erst um 3.200 v. Chr. aufgrund einer Eutrophierung.

In dem gewonnenen Bohrkern konnte um 14.800 v. Chr. ältestes tierisches und pflanzliches Leben ("Plankton") im See nachgewiesen werden.

Die palynologischen Pollen-Nachweise beginnen während der Ältesten Dryas um 12.500 BC [BC = Before Christ] und zeigen die Pflanzen der typischen Steppenvegetation: Süßgräser, Beifuß, Sonnenröschen; an Bäumen Zwerg-Bergkiefer [Latsche; Legföhre] und Birke; und an Sträuchern: die Weide, Wacholder und Sanddorn.

Mit etwa 12.000 BC kam es zur ersten Waldbildung durch Kiefer und Birke, die für rund drei Jahrtausende Bestand hatte.

Ab etwa 9.200 BC kam es zur raschen Ausbreitung von Haselnuss und Ulmen-Mischwäldern als Reaktion auf die Klimaerwärmung. Um 8.800 BC gab es ausgedehnte Laubwälder mit Ulme, Eiche und Linde, die die Kiefern/Birken-Wälder zurückdrängten.

Jedenfalls gab es um 8.300 BC von der Haselnuss einen Pollen-Peak mit 48 %-Anteil an allen Pollen.

- Dies wurde möglicherweise auch aufgrund von durch (mesolithische) Menschen verursachte Feuerereignisse befördert, (die u.U. die Hasel wegen ihrer Nüsse fördern wollten.)

- Solche großräumigen Brandereignisse am Attersee ereigneten sich in den Jahren 8.580, 8.320 und 8.050 v. Chr. Der erste Brand war mit knapp eintausend Mikro-Holzkohle-Partikel je cm² und Jahr rund 5-fach, der zweite 3-fach intensiver als der dritte.

Zwischen 5.070 und 4.150 BC gab es einen erneuten radikalen Umschwung. Die Ulme erlebte einen raschen Rückgang von einem Pollenanteil von 14 % in 5.070 BC auf nur mehr 2 % in 4.150. Zwischen 4.480 und 4.150 BC gehen auch die anderen Laubbäume Eiche, Linde, Esche und Ahorn massiv zurück und verschwinden beinahe synchron. Von diesen taucht später nur mehr die Eiche wieder am Gerlhamer Moor auf.

Dieser Rückgang wurde durch das Aufkommen Schatten-tolerierender Baumarten und hier vor allem der Rotbuche, aber auch der Tanne bewirkt. Die Rotbuche beginnt sich ab 5.700 BC auszubreiten und erreicht 4.150 BC einen ersten, massiven Pollen-Peak mit knapp 50 %-Anteil an allen Pollen. Auch die Tanne weitet ihre Anteile aus.

Um 4.150 v.Chr. (knapp vor Beginn der Pfahlbauzeit) führte also die Einwanderung und Ausbreitung von Rotbuche und Weißtanne zu einer Verdrängung der lichtliebenden (heliophilen) Baumgattungen wie Eiche, Ulme, Linde, Ahorn und Esche, was auch durch den Wechsel zu einem feuchteren und weniger kontinentalen Klima begünstigt wurde.

- Durch diesen Baumarten-Wechsel wird die unterschiedliche Verwendung von Bauhölzern in den Pfahlbaustationen im Salzkammergut gegenüber der Schweiz verständlich: es gab bei uns fast keine Eichen (mehr).

- Es ereigneten sich auch mehrere Feuerereignisse mit Mikro-Holzkohlen-Peaks in 3.940, 3.780, 3.630 und 2.770 v. Chr. (Brandrodung?)

Spätneolithische erste landwirtschaftliche Aktivitäten wurden für 2.200 v.Chr. mit dem ersten Auftreten von Getreide-Pollen nachgewiesen und den damit zusammenhängenden Funden der Pollen von Spitzwegerich, Brennesseln und anderen Unkräutern.

Das Pollendiagramm vom Gerlhamer Moor (bei Seewalchen; 515 m.ü.A.; 2019)

Sehrt (2019), Melissa: Multi-proxy Study of the Late-Glacial to Holocene Lake Basin Development and Vegetation History at Gerlhamer Moor (Multiproxy-Studie zur spätglazialen bis holozänen Seebeckenentwicklung und Vegetationsgeschichte im Gerlhamer Moor). Masterarbeit Univ. Innsbruck, 71 S.

Reihenfolge der botanischen Pflanzennamen im nebenstehenden Pollendiagramm: Pinus mugo-sylvestris = Zwerg-Bergkiefer (Latsche); Betula = Birke; Picea abies = Fichte; Corylus avellana = Haselnuss; Alnus = Erle; Ulmus = Ulme; Quercus =Eiche; Tilia = Linde; Fraxinus excelsior = Esche; Acer = Ahorn; Fagus sylvatica = Rotbuche; Abies alba = Weißtanne; Carpinus betulus = Hainbuche

Da es für die Seen bisher nur wenige gut datierte Informationen zur Vegetationsdynamik gibt bzw. die Daten des Salzburgischen Egelsee-Moors (Seehöhe 700 m) gerade den relevanten Bereich des 5. bis 3. Jahrtausends BC nicht gut auflösen, wird mit diesem Link die wissenschaftliche → Arbeit von Melissa Sehrt zum Gerlhamer Moor (Seehöhe 515 m) ausführlicher dargestellt.

Weiters wird auch eine → populärere Darstellung von Melissa Sehrt zur Entwicklung der Vegetation und der Wälder um das Gerlhamer Moor seit der letzten Eiszeit mit den deutschen und biologischen Pflanzen-Namen gebracht; und hier nur mit den → deutschen Pflanzen-Namen.

Damit wird auch die Entwicklung der nacheiszeitlichen Pflanzenwelt und der Wälder unserer Gegend vor und während der Pfahlbauzeit detailliert gezeigt.

Das Pollendiagramm von Weyregg II (Attersee; 469 m.ü.A.)

Ries 2018, Marie-Claire: → Von Pollen, Pilzsporen und Parasiteneiern - Paläoökologische Analysen in oö Seeufersiedlungen; Fines Transire 28, 2018:201-219.

Mit dem folgenden Link werden in komprimierter Form die wesentlichsten → Ergebnisse von Marie-Claire Ries gebracht.

Das Pollendiagramm der Abb. 9: „Baum- und Strauchtaxa“ befindet sich auf S. 210 der angeführten Veröffentlichung; jenes der Abb. 10 mit den „Nichtbaumpollenspektren (Kulturpflanzen, Siedlungs- und Weidezeiger sowie krautige Pflanzen)“ ist auf Seite 211 abgebildet.

Die Station hat in einem Zeitfenster zwischen dem 39. und 36. Jahrhundert v. Chr. bestanden. Es ergibt sich eine zeitliche Zweiteilung des Kulturschichtpakets in einen älteren Nutzungsabschnitt und eine jüngere Phase. Der ältere Abschnitt befindet sich in der Tiefe von 64,5 cm und ist dem 39. Jahrhundert v. Chr. zuzuordnen. Eine jüngere Phase zeigt sich im Tiefenabschnitt von 42–22 cm, welcher in das 36. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die Sedimentsequenz aus dem Uferbereich zeigt kein lineares Sedimentwachstum und es gab sehr dynamische Ablagerungsverhältnisse. Ältere kurzlebige Pflanzenreste wurden aufgearbeitet und in jüngeren Schichten umgelagert.

Die unterhalb der älteren Kulturschicht liegende Pollenzonen ist gekennzeichnet durch hohe Baumpollenanteile von Kiefer mit 77,6 % gefolgt von Fichte, wenig Tanne und vereinzelt Vertretern des Ulmennmischwaldes (Ulme, Linde); Birke und Haselnuss; keine Eiche.

In der folgenden Schicht ist erstmals das Auftreten von Tanne mit 9,4 % sowie Buche mit 1,1 % zu beobachten. Zudem kommt es zu Veränderungen innerhalb der Waldzusammensetzung zugunsten lichtliebender Pioniertaxa wie Haselnuss (32,3 %). Auffällig ist, dass innerhalb dieser Schicht zum ersten Mal Pollen des Getreide-Typs und begleitend dazu der Anstieg der Mikro-Holzkohlen sichtbar wird.

Im ältesten Abschnitt der prähistorischen Siedlung (Kulturschichte) bringt einen markanter Anstieg der Nichtbaumpollens. Bemerkenswert ist der markante Anstieg von Haselnuss auf ein Maximum von 42 % (S. 210; Abb. 9).: Das Pollendiagramm zeigt auch erhöhte Anteile von Buche, Fichte und Tanne sowie eine deutliche Zunahme von Sträuchern. Die Eichen fehlen.

In der nächsten Zone gibt es einen starken Rückgang des Nichtbaumpollen. Haselnuss dominiert mit Werten von bis zu 50 %. Nadelbäume wie Tanne (31 %) und Fichte (14,9 %) sind ebenfalls stark vertreten. Erstmal treten Pollen von Hainbuche auf.

In der Kulturschichte nehmen bei den Nicht-Baumpollen (also Kulturpflanzen, Siedlungs- und Weidezeiger sowie krautige Pflanzen)) enorm bis auf 81 % zu (S. 211; Abb. 10); die Getreide- (Cerealia-)Typen haben anfänglich Anteile um 20 %, später um die 40 %; zweimal bis zu 80 %.

Es gibt auch mehrmalige Mikro-Holzkohleneinträge, die besonders gegen Kulturende zunehmen.

Anmerkung: Es gibt auch ein älteres Pollenprofil der Station Weyregg I von Roland Schmidt aus dem Jahr 1982, das die anderen Profile vorwegnimmt, wenngleich die Zeitstellung nicht explizit ist: Nach der Eiszeit gab es eine Steppenvegetation, gefolgt von Kiefern, Birken und wenigen Föhren. Nach dem Rückgang von Kiefer und Birke kommt es zur Ausbreitung der Laubbäume. Knapp vor den Pfahlbausiedlungen kommt es zu deutlicher Ausbreitung von Buche und Tanne sowie Hasel, Erle und nur weniger Fichte. Die Laubbäume sind stark rückläufig und verschwinden teilweise ganz. Mit Beginn der Pfahlbausiedlungen gibt es etwa gleich viel Buche, Tanne, Fichte, Erle und Hasel; die Nicht-Baumpollen haben einen Peak, was gegen geschlossene Wälder spricht.

Lit.: Schmidt, R. et al.: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I. FÖ 20, 1982:191-222; Seiten 212-214.

Das Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (625 m.ü.A.; 150 m über Attersee)

Schmidt 1975, Roland und Bobek, Manfred: → Pollenanalytische Untersuchung von Seebohrkernen des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur spätglazialen bis mittelpostglazialen Vegetations- und Klimageschichte. Linzer Biolog. Beitr. 1975: 34 S.

(sehr gute Zusammenfassung auf S. 28-30); „… am Beginn der Buchen-(Tannen)ausbreitung wird zusammen mit letzterer selbst mit Klimapendelungen des Zeitraumes 4600 - 4000 BC in Verbindung gebracht.“

LINK zur → Beschreibung des Bohrkerns Egelsee am Attersee (S.21–26);

LINK zum → Pollendiagramm vom Egelsee am Attersee (Anhang) (links oben; Hineinzoomen)

Legende zum Diagramm: ● = Kiefer; o = Birke; schwarze ◊ = Hasel; □ = Laubmischwald; Δ = Fichte; x = Tanne; schwarzes Δ = Buche

Abfolge der nacheiszeitlichen Pflanzen und Bäume vom Egelsee am Attersee

- Strauchphase mit Wacholder, Weide und Sanddorne mit hohen Anteilen Nicht-Baum-Pollen

- erster Birkengipfel; dann Kiefer/(Legföhren)-Ausbreitung (mit 65 % Bergkiefer); dann wieder kurzes Hochschnellen der Birke

- Wiederbewaldung (Waldgrenze um 600–700 m) mit Waldkiefer und Baumbirken; Abfall der Bergkiefer-Kurve und vorübergehend geringere Nicht-Baumpollen; Ausbleiben von Wacholder; Einsetzen von Hasel mit niedrigen Werten

- Zirbelkiefer-Gipfel verzögert Waldkiefer; Erscheinen der Waldföhre

- In Birken/Waldföhre-Wald dringen Ulme und Hasel ein; Fichte breitet sich etwas aus; Entfaltung der Erle

- Einwanderung der Buche; Erlenbruchwälder

Das Pollendiagramm vom Egelsee-Moor (Land Salzburg; 700 m.ü.A,; 2016)

Krisai 2016, Robert et al.: → Present-day vegetation and the Holocene and recent development of Egelsee-Moor, Salzburg province. Vegetation History and Archaeobotaniy, 25, 2016:555–568.

Zum Vergleich mit Gerlham und Weyregg II gibt es hier das → ©-Pollen-Diagramm Egelsee-Moor A (Salzburg province, Öst.) zum Downloaden. [Anm.: Bedauerlicherweise hat gerade der uns interessierende Zeitabschnitt von 5.000–1.000 v. Chr. eine ganz geringe Auflösung.]

Das Pollenprofil des Egelsee-Moores (SW Salzburg; Seehöhe 700 m) beginnt in der Nacheiszeit ab 12.500 BC (v. Chr.) mit einem massiven Auftreten von Wacholder (Juniperus) und etwas Weide (Salix), das bis 12.000 BC anhält. Gleichzeitig treten wenige Bäume wie Birke und noch weniger Kiefer auf. Vereinzelte Pollen stammen von Pappel. Sträucher nehmen gegenüber Bäumen 4/5 der Pollen aus.

Ab 12.000 BC kommt es ohne Übergang zu einem massiven Auftreten von Kiefer und etwas Birke; die Vorherrschaft dieser beiden dauert bis 9.000 BC; beide laufen mit 7.500 BC aus.

Ab 9.000 BC erscheinen plötzlich schwergewichtig Haselnuss sowie Ulme, und etwas weniger die Baumarten Erle, Schwarzerle, Fichte, Ahorn, Linde, Esche und ganz wenig Eiche (ab 8.000 BC).

Um 4.000 v. Chr. (= Beginn der Pfahlbauzeit) dominieren die Baumarten: Buche, etwas geringer Tanne, Haselnuss ist gut vertreten, Schwarzerle kann sich halten, rückläufig ist Fichte; Eiche ist nur ganz gering vorhanden; Kiefer geht immer mehr zurück; Ulme, Ahorn und Linde sind verschwunden.

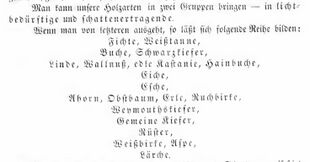

Die verwendeten Baumarten in den Pfahlbaustationen Attersee, Misling und See

Vymazal 1975, Kurt (Tauchgruppe Haag): → Holzartenbestimmung einiger Pfähle aus der neolithischen Station Attersee/Landungssteg. JBOÖMV 121a, 1976:131–138.

44% Esche, 14% Schwarzerle, 6% Weißerle, 6% Birke, 6% Weißpappel, 6% Weide, 2% Rotbuche, 2% Feldahorn, 2% Bergahorn, 2% Haselstrauch, 2% Tanne, 4% Weide/Pappel, 2% Fichte; Ø Pfahldurchmesser 9–11 cm

Vymazal 1975, Kurt: Holzartenbestimmung einiger Pfahlproben aus der neolithischen Pfahlbaustation Misling II. Fundberichte aus Öst. 1975.

22% Fichte, 20% Pappel, 17% Weide, 13% Schwarzerle, 10% Birke, 6% Esche, 3% Rotbuche, 3% Feldahorn, 2% Tanne, 1% Weide/Pappel

Schoch 1978, W., Schweingruber F. (Schweizer Biologen): → Hölzer und Samen aus der neolithischen Seeufersiedlung Misling am Attersee. JBOÖMV 123a, 1978: 223–227.

(Haselnuss, Wildapfel, Himbeere, Brombeere, Walderdbeere, Mohn, Saat-Lein)

Cichocki 2013, Otto: → Nassholzfunde aus österreichischen Seen. Fines Transire 2013:25–50.

- 449 Pfähle und Holzreste im Pfahlbau See/Mondsee (61% < 10 cm; 33% 10–15 cm; 6% >15 cm).

Waldgehölze: 45% Fichte (Picea), 10% Tanne (Abies), 7% Ahorn (Acer), 2% Buche (Fagus).

Auhölzer: 21% Pappel (Populus); 7% Erle (Alnus); 2% Weide (Salix); 1% Esche (Fraxinus); 5% Sonstige (Äste, Zweige…)

Weiterführende Literatur zur Waldentwicklung

Entwicklung in Österreich: Buchen und Tannen verdrängen die wenigen Eichen

Heyer 1852, Gustav: → Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten. Verl. Enke, Erlangen 1852; 89 Seiten.

- S. 3 u. 6: Lichtbedürftige und schattenertragende Baumarten; S. 7: Für Tanne, Fichte und Buche ist bereits bestehender Wald Voraussetzung.

Lauterbach 2011, S. et al.: → Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine Lake Mondsee (northeastern Alps). Journal of Quarternary Science 26(3) 2011:253–267.

Schultze 1990, E.; Niederreiter, R.: → Paläolimnologische Untersuchungen an einem Bohrkern aus dem Produndal des Mondsees (Oberösterreich). Linzer biologische Beiträge 1990, Bd. 22/1, S. 213–235. (FRÜHER MONDSEE; See-, Waldentwicklung nach Eiszeit)

Draxler 2003, Ilse (Geolog. BA): → Moore und Seen des Salzkammerguts – Archive für 17.000 Jahre Vegetationsgeschichte. Gmundener Geo-Studien 2; 2003. 8 Seiten. [nur Traungebiet]

Draxler 1977, Ilse: → Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Einzugsgebiet der TraunJB Geologische Bundesanstalt, 120(1) 1977:131–163. [Mit vielen Pollen-Diagrammen des Inneren Salzkammergutes.]

Schmidt 1976, Roland und Bobek: → Zur spät- bis mittelpostglazialen Vegetationsgeschichte des nordwestlichen Salzkammergutes und Alpenvorlandes (Österreich). Mit Berücksichtigung der Pinus-Arten. – Linzer biolog. Beitr. 1976:95-133. (S. 115-124: Flyschzone; detaillierte Beschreibung der zeitlichen Entwicklung; 125: gute, kompakte Zusammenfassung)

Schmidt 1978, Roland: → Vergleichende Betrachtung der spät- und postglazialen Vegetationsentwicklung im Raum Bozen (Südalpen) und im Salzkammergut (NE-Alpen). Verein zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse Wien 1978:143-159. (gute Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Pflanzen in der Nach-Eiszeit)

Schmidt 1979, Roland: → Klimaoszillationen der Älteren (Ic; 10.500-10.000 v. Chr.) und Jüngeren Dryas (III; 9.000-8.000 v. Chr.) am Beispiel dreier Pollenprofile aus dem Salzkammergut (Egelsee/Attersee, Nussensee, Moor von Rödschitz). Linzer biolog. Beitr. 1979:67-73.

Schmidt 1981, Roland: → Seen und Moore Oberösterreichs als Archive der Vegetations- und Klimageschichte. ÖKO-L 3/3, 1981: S. 6-8.

Schmidt 1981, Roland: → Spät- und nacheiszeitliche Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (pollenstratigraphische Auswertung von See- und Moorprofilen). – Linzer biologische Beiträge – 13_1 (1981): 74-76.

Schmidt 1981, Roland: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. Mitt. Komm. f. Quartärfo. AdW. Wien 1981. 90 S. (mit vielen Tafeln).

Zeitgleiche Baumarten- und Waldentwicklung in Tirol und Schweiz

Oeggl 1997, K; Patzelt, G; Schäfer, D.: → Alpine Vorzeit in Tirol (Mesolithikum, Neolithikum): Ausstellungsführer 1997; 68 Seiten. a) Die Waldgrenze in den Zentralalpen während des Mesolithikums (S. 29–44); b) Die Ötztalstudie – Entwicklung der Landnutzung (S. 46–62) (viele Fichten – verhindern wohl die schnelle Ausbreitung der Eichen: auch wenn sie über den Brenner gekommen sein sollten.)

Rey 2018, Fabian; Hafner, A.; Tinner, W.; Gobet, E.; Schwörer, Chr.; Wey, O.: → Causes and mechanisms of synchronous succession trajectories in primeval Central European mixed Fagus sylvatica forests. Journal of Ecology; 2019:1–17.

Diese Arbeit ist für uns deshalb von besonderem Interesse, da sie den völlig anderen Verlauf der Waldentwicklung der Schweiz gegenüber dem Salzkammergut zeigt. Siehe dazu vor allem die Abbildungen auf:

S. 5: Abb. 3: Hochauflösende Pollen-Sequenz von Moossee

S. 6: Abb. 3: Hochauflösende Pollen-Sequenz von Burgäschisee

Mit diesem Link werden die → wesentlichen Aussagen dieser Studie gegeben.

Link: → Literatur zur Wiederbewaldung und Waldentwicklung der Schweiz

Link: → Literatur zu Eichen und deren Wachstum

- samt "Exzerpt zur Rückwanderung der Eichen in die Schweiz"

Sammlungen

Offenberger 1982: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I am Attersee. rascher Seespiegelanstieg (Check: Kleiner Hafner)

Dietre 2014, B.; Walser, C.; Lambers, K.; Reitaier, T.; Hajdas, J.; Haas, J. N. (2014): Palaeological evidence for Mesolithic to Medieval climatic change and anthropogenic impact on the Alpine flora and vegetation of the Silvretta Massif (Switzerland/Austria). Quarternary International 353, 2014:3–16.